상세정보

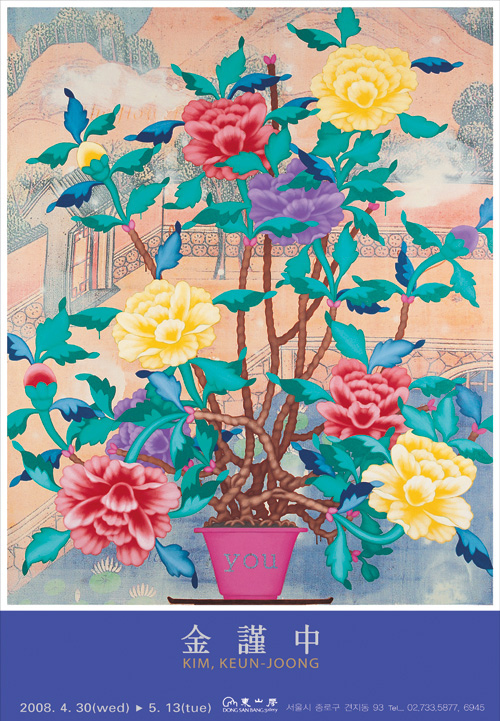

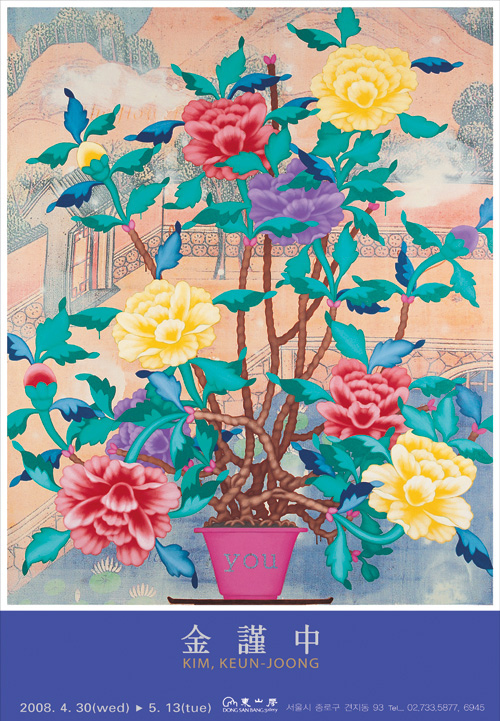

모란을 소재로한 전통적인 화조도 이미지 위에 현대적인 캐릭터, 말풍선, 글귀 등을 첨가하여 자연과 인간의 교감, 풍류의식등을 보여주는 김근중의 전시. 자연에 대한 전통적인 인식을 현대적으로 변용한 작품들이 소개된다.

모란의 세계 혹은 不然之大然의 논리

-김근중의 근작을 보고윤범모 | 미술평론가

김근중은 근래 꽃밭에서 논다. 얼마나 좋은가. 遊於藝라, 난세에 꽃밭이라니! 하지만 그 꽃밭은 생각하게 하는 꽃밭이다. 꽃은 꽃이로되, 꽃이 아니다. 꽃이 아니로되, 꽃이다. 그래서 생각을 하게 하는 꽃이란 말이다. 괜히 색에 현혹되어 멋대로 출입했다간 큰일을 치룰 수도 있다는 것. 그래서 그의 모란 화원은 메시지가 강한 일종의 상징적 도상이다. 우리 시대의 자화상이다. 왜 김근중은 꽃밭에서 밤을 지새우는가. 모란이 무엇 이길래?

모란은 한마디로 꽃의 왕이며 富貴花라는 애칭에 걸 맞는 자태를 지니고 있다. 부귀라는 것은 곧 재산이 많고 신분이 높다는 것을 의미한다. 부귀를 마다할 사람 별로 없을 테니 그만큼 모란은 만인의 사랑을 듬뿍 받아왔다. 특히 중국에서 모란에의 탐닉은 상상을 넘어 설 정도였다. 한때 모란은 중국의 國花로 대우받을 정도로 인기가 높았었다. 오죽하면 모란꽃 아래에서 죽는 것을 하나의 풍류로 여길 정도였겠는가. 모란꽃 아래에서 죽는다? 멋있는 일이 아닌가. 당나라의 현종은 모란을 편애한 것으로도 유명하다. 우리의 경우, 신라 선덕여왕의 설화가 유명하다. 당나라에서 보낸 모란꽃 그림을 받은 선덕여왕, 그는 꽃은 고우나 그림에 나비가 없어 향기가 없는 꽃이라고 예언하며, 이는 여왕의 배우자 없음을 야유한 것으로 이해했다. 마침 동봉한 씨앗을 심어 꽃을 피웠으나 과연 향기가 없어 주위 사람들이 놀랬다는 것. 선덕여왕은 女根谷 설화로도 유명하지만, 모란은 사실 향기가 없는 꽃은 아니다. 원래 모란꽃과 나비는 함께 그리지 않는다. 모란은 부귀를 의미하고, 나비는 80세인 질수(耋壽)를 의미한다. 그러니까 부귀질수는 80세까지만 부귀를 누리라는 의미가 되어 영원성을 제한한다. 모란은 향기가 없는 꽃이 아니다. 모란과 나비, 이는 그림이 지니고 있는 상징성, 바로 讀畵의 원리를 이해해야 의미가 완전해진다. 하지만 모란의 향은 그렇게 좋게 평가를 받지 않기도 했고, 부귀 또한 그러하다. 李瀷은 그의 [성호사설(星湖僿說)]에서 다음과 같은 모란 혹평을 남기기도 했다.

“염계(燫溪, 宋代의 주돈이)가 이르기를, ‘모란은 꽃 중에 부귀한 꽃이다’하였으나, 이는 사람의 눈을 가장 즐겁게 하기 때문이리라. 그러나 내가 보기에 모란이란 꽃은 가장 쉽게 떨어지는 것이다. 아침에 곱게 피었다가 저녁이면 그만 시들게 되니, 이는 부귀란 오래 유지하기 어렵다는 것을 비유할 만하고, 모양은 비록 화려하나 냄새가 나빠서 가까이 할 수 없으니 이는 부귀란 또 참다운 것이 못 된다는 것을 비유할 만하다.”

자, 이쯤 되면 김근중의 모란에서 우리는 상징성을 다시 추적하게 한다. 작가는 분명히 부귀의 의미로 모란을 차용하고 있는 것이 아니기 때문이다. 이왕에 꽃을 선택함에 있어, 그는 다만 꽃 중의 꽃이라는 모란을 선택했을 뿐, 부귀의 의미로 한정한 것은 아니다. 그렇다면 왜 모란인가. 우리 그림 속에 나타난 모란, 이를 살펴보자.

우리 전통미술 가운데 도자기나 가구 혹은 장신구 분야에서 모란꽃을 자주 볼 수 있다. 물론 그림 속에서도 모란을 많이 볼 수 있는 바, 그것의 대표는 궁중의 모란병풍이고 이른바 민화 속의 모란도이다. 민화 가운데 가장 많은 종류는 화조화이고, 모란은 꽃 중의 꽃이니 쉽게 이해할 만하다. 그러니까 모란 그림은 궁중으로부터 사대부 집안은 물론 일반 서민대중에 이르기까지 즐겨 찾는 종류였다. 모란 병풍 앞에서 결혼식을 올리는 장면을 상상해 보라. 이들 모란도는 원색을 활용하여 화면 가득 화려하게 그려진다. 상하 혹은 좌우 대칭으로 모란을 배치한다. 한 화면에 여러 그루의 줄기와 여러 색깔의 꽃 그리고 무성한 잎을 그리는 것은 바로 화목한 가정 그리고 부귀영화를 상징한다. 모란은 여러 송이의 꽃이 탐스럽게 이곳저곳에서 만발할 때, 격에 어울린다. 민화 속에서의 모란, 얼마나 탐스럽게 만개하는가. 이는 궁핍한 살림살이에서 자아내는 희망의 메시지이기도 하다. 비록 현실은 苦海일지라도 모란의 바다가 있는 한, 서민대중은 희망의 끈을 놓지 않고 내일을 기다리는 것이다.

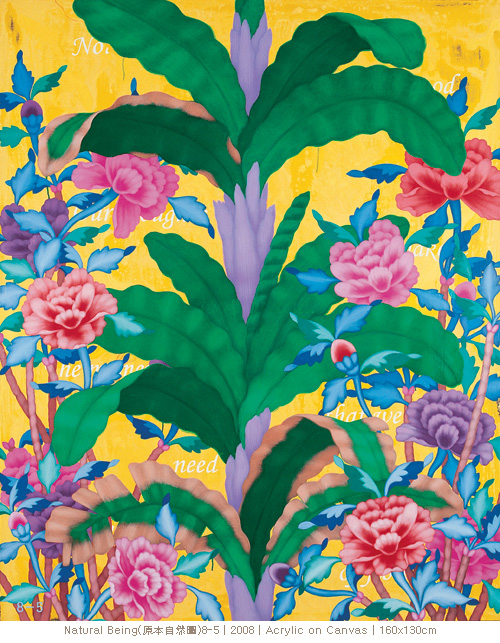

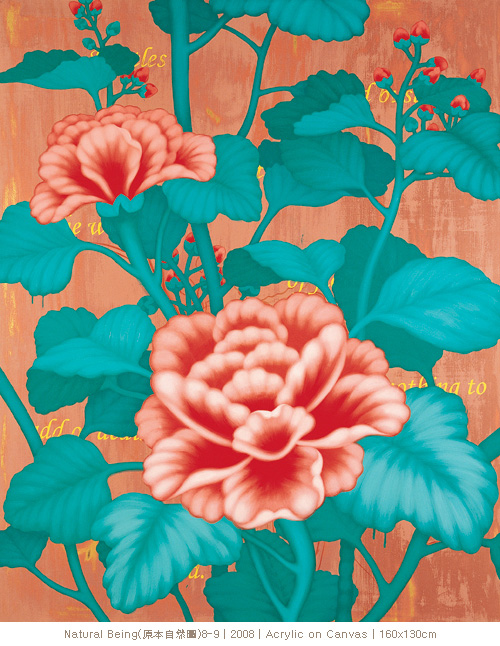

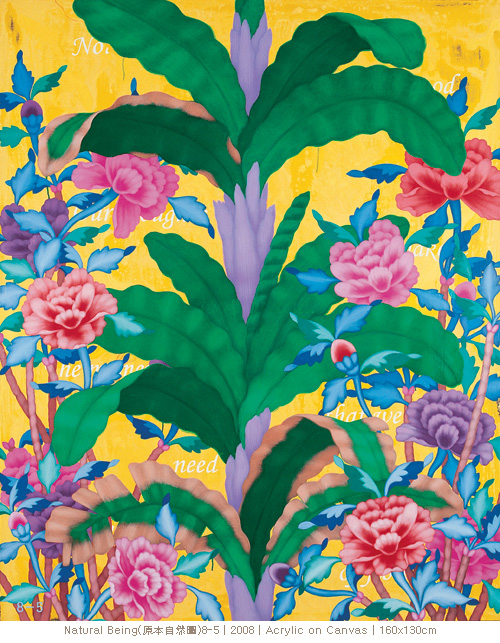

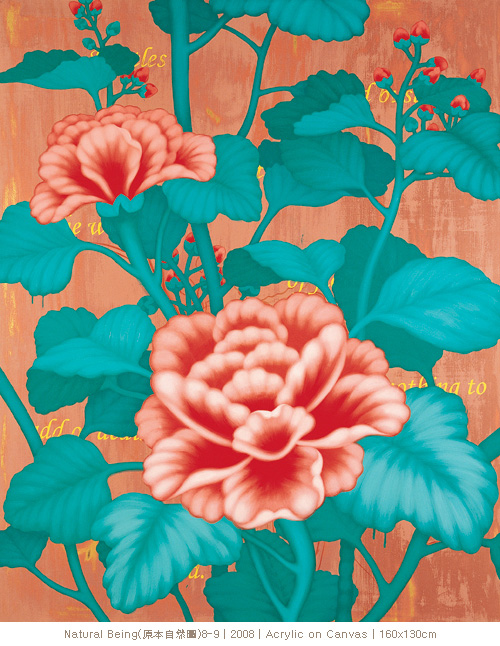

김근중의 모란은 올오버 페인팅처럼 화면을 같은 패턴으로 가득 채운다. 그야말로 무성한 모란꽃 밭이다. 붉은 꽃으로부터 푸른 꽃에 이르기까지, 또 푸르른 잎들의 난무, 모란은 농염할 정도로 싱싱한 화원을 이룬다. 바탕은 단일 색으로 처리하여 꽃과 그 부속물에 보다 집중화시키며 배경을 여백 처리한다. 신작은 바탕에 전통 회화의 한 장면을 傳寫하여 차용한 다음 그 위에 모란을 그리기도 한다. 변화를 시도하는 것이다. 꽃밭의 꽃들은 대화를 한다. 꽃들이 말을 나누고 있는 것이다. 이를 작가는 말풍선으로 설정하여 암시했다. 사람이 꽃에게 하는 말, 아니 꽃이 꽃에게 하는 말, 들리는가. 거기에 새가 동참을 하여 이른바 화조화의 전통을 수용한다. 하지만 민화풍의 화조화이지만 격식을 달리한다. 숫자나 영어 문장이 등장되는가 하면 캐릭터로서의 인형이 즐비하게 나타나기도 한다. 전통의 창조적 계승에 해당되는 시도이다. 모란 병풍을 현대식으로 재창조하여 새로운 의미부여를 하는 것이다. 진부할 것 같은 꽃이라는 소재, 하지만 작가는 원래 진부한 소재가 따로 있는 것이 아니라 진부의 유무에 대한 사람들의 생각만이 있다고 믿는다. 하기야 一切唯心造가 아닌가. 사람의 생각에 따라 진부하거나 아니거나, 새것이기도 하고 아니기도 하는 것, 그렇지 않은가.

모란꽃밭에 이르기까지 김근중은 참으로 많은 시도와 방황의 세월을 보냈다. 그는 원래 고구려와 돈황 벽화를 기본으로 한 벽화작업의 형상시기(1990-2002)를 기초적 토대로 삼아 작가적 입문을 했다. 그러다가 3년 정도 형상을 배제한 미니멀 시기를 거쳤다. 형상을 버렸다가 다시 찾은 형상, 그것은 놀랍게도 원색의 화려한 화조 즉 모란이었다. 2005년 이래 그는 전통 화조화와 민화를 기본으로 하여 현대적 모란도를 생산해 내고 있는 중이다. 하지만 그의 모란도는 사실 모란만의 꽃 그림이 아니다. 제작에 임하는 그의 기본자세는 동양정신의 본질에 대한 탐구이다. 이것의 구체적 구현은 그가 즐겨 작품 제목으로 내세우는 ‘Natural Being(原本自然圖)’이다. 바로 존재에 대한 물음인 것이다. 존재라는 화두는 구체적인 형상으로 나타날 수도 있고, 아닐 수도 있다. 그러니까 존재는 꽃으로 화현될 수도 있고 아닐 수도 있다. 자, 김근중에게 있어 모란은 단순히 외형적 형상으로서의 모란에 그치는 것이 아니다. 그는 모란이란 일차적 외형을 통해 존재에의 사유와 발언을 화폭에 담고 있는 것이다. 작가는 <꽃 세상>이란 어록에서 다음과 같이 말한다.

“지지고 볶고 사는 세상이 바로 꽃 세상이다. 빼고 더하고 할 것도 없는 지금 이 순간, 이 현실이야말로 가장 행복한 세상이다. 원래 좋고 나쁨이란 없다. 다만 좋고 나쁘다는 생각만이 있을 뿐이다. (...) 꽃은 있음과 없음 사이의 환영이다. 꽃은 존재 또는 비존재에 속하지 않는다. 꽃은 허공에서 피었다 지는 그 무엇이다. 꽃도 없고 피었다 지는 바도 없다. 그러한 즉 꽃이란 무엇인가.”

모란은 하나의 借用이다. 그것은 꽃이어도 좋고 아니어도 좋다. 더할 것도 없고 뺄 것도 없는 경지, 바로 존재 그 자체의 경지이다. 그렇기도 하고 아니기도 하다. 이는 신라의 원효가 [금강삼매경론]에서 갈파한 一心의 근원, 상대적 도리가 아닌 지극한 도리(無理之至理)이며, 그렇지 않지만 크게 그러하다(不然之大然)라는 대외법적 논리와 통한다. 그렇지 않지만 크게 그러하다, 라는 논리, 이는 바로 거리낌 없는 것의 세계, 바로 無碍의 경지를 지향하는 것이다. 나는 김근중의 모란을 보지만, 한편으로는 모란 뒤의 이와 같은 무애의 세계, 또 다른 존재에의 세계를 음미하기도 한다. 그것은 모란이기도 하고 모란이 아니기도 하다. 그렇지 않지만 크게 그러하다! (*)

동산방화랑Tel 02.733.5877

서울시 종로구 견지동 93