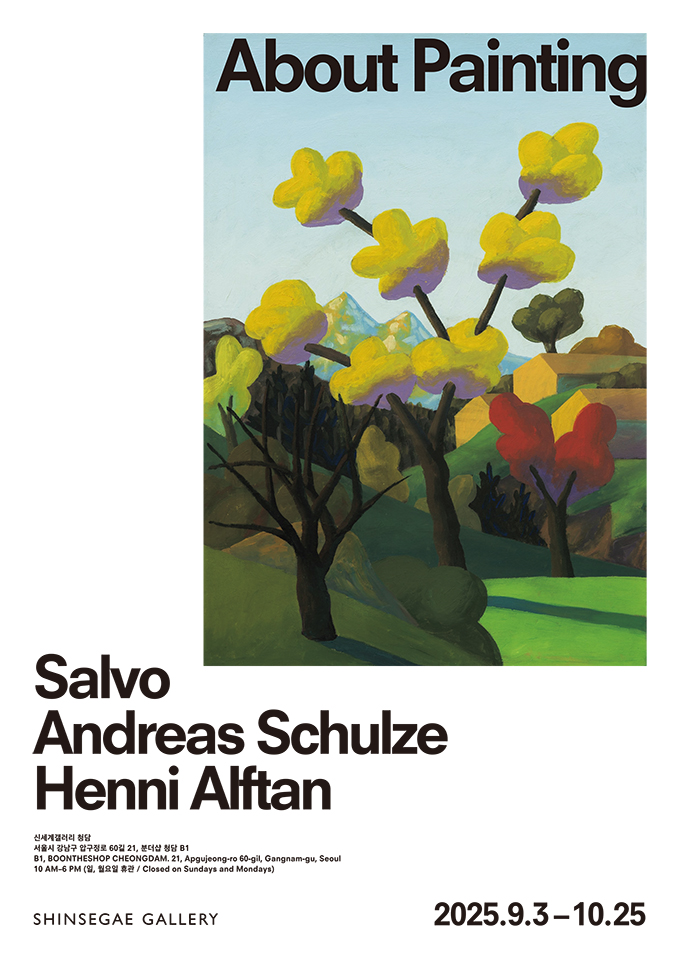

살보·슐츠·알프탄, 서울서 만나는 회화의 세 장면 《About Painting》展

프리즈 서울 기념, 신세계갤러리 청담서 9월 3일 개막

이탈리아·독일·핀란드 출신 작가, 색·프레임·장면 구성으로 재해석한 ‘보는 법’

신세계갤러리 청담은 2025년 9월 3일부터 10월 25일까지 프리즈 서울을 기념해 유럽 출신 회화 작가 3인의 그룹전 《About Painting》을 개최한다. 이번 전시는 이탈리아의 살보(Salvo, 1947–2015), 독일의 안드레아스 슐츠(Andreas Schulze, b.1955), 핀란드 출신으로 파리에서 활동하는 헨니 알프탄(Henni Alftan, b.1979)을 한자리에 소개한다. 세 작가는 회화라는 매체를 해체하기보다는 회화의 고유한 방식으로 ‘보는 법’을 갱신한다.

본 기획은 생전 살보, 슐츠 두 작가와 각별한 인연을 맺었던 고(故) 파스콸레 레체세의 제안에서 출발해 2024년 런던에서는 살보와 슐츠의 작품을 전시한 바 있다. 이번 서울 전시에서는 여기에 알프탄을 더해, 크롭, 프레이밍, 초점, 여백 등의 동시대 시각 문화의 언어를 회화의 방식으로 번역하는 현재의 감각을 포괄한다.

이번 전시는 빛과 시간—프레이밍—장면 구성이라는 세 축을 따라가며, 회화가 지각을 재조율하는 흐름을 제시한다. 전시는 살보의 작품 속에 밀도있게 녹아있는 색채와 시간의 정조를 점층적으로 체감하도록 설계되었다. 알프탄의 절제된 팔레트와 근접 프레이밍이 시선을 고요하게 열고, 슐츠의 강한 대비와 리듬이 맥박을 형성한다. 관람자는 색의 변주를 시간의 이동으로 읽어내게 된다.

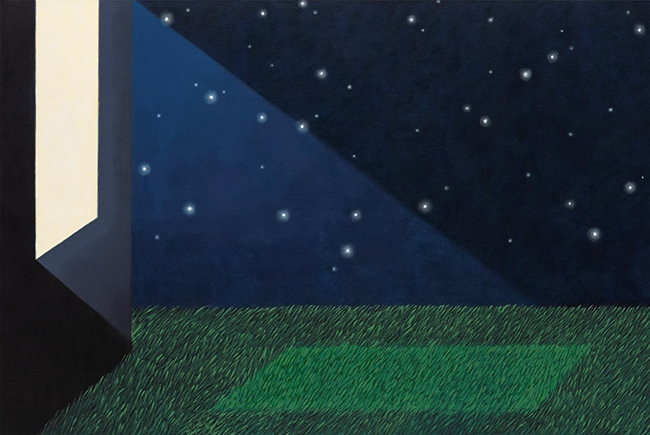

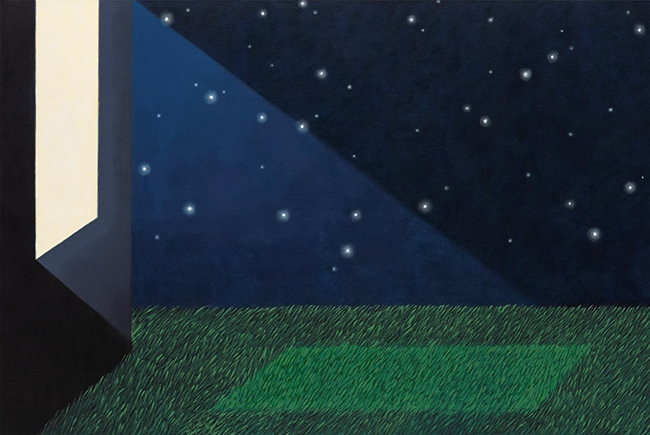

살보는 1973년 전후 회화로 급선회한 이래 고전적 구도와 인공적 색채로 서로 다른 시간대와 계절의 자연광을 설득력 있게 구축해 왔다. 이번 전시는 계절과 지명이 제목이 되는 연작들을 중심으로 구성된다. 인물이 사라진 도시·해안·건축은 색과 빛의 기류로 시간이 가시화되며, 서로 다른 시간대의 팔레트가 기억과 정지된 순간을 조용히 불러낸다. 전시장에서는 이러한 작품군을 톤의 그라데이션과 시간의 시퀀스에 맞춰 배열해, 관람자가 색의 변화 = 시간의 이동이라는 흐름을 자연스럽게 따라가도록 했다.

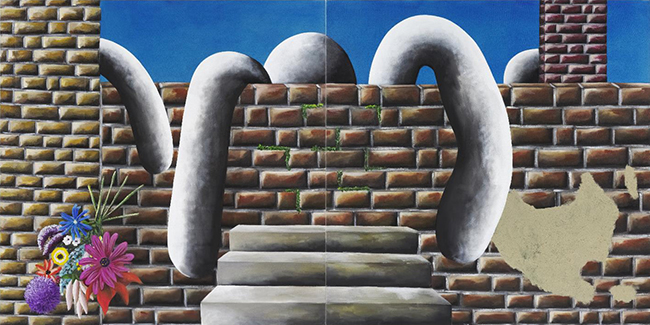

안드레아스 슐츠는 인물이 사라진 공간에서 사물·기호와 건축적 단서를 장면처럼 배치해 의미가 연출되고 사라지는 순간을 장치한다. 특히 움직임과 동작의 기호를 덧입혀 화면의 리듬을 보강한다. 슐츠는 소박하고 직관적인 표현, 팝과 추상표현의 어법, 그리고 착시 효과를 교차적으로 활용해 유머와 미묘한 불안이 공존하는 광경을 만들고, 형식·구조·공간의 배치를 통해 의미가 생기고 사라지는 과정을 회화적으로 드러낸다. 결과적으로 관람자는 무대와 객석의 간극에 서서, 형식과 구조, 공간의 배치를 통해 회화가 무엇을, 어떻게 보게 하는지를 목격한다.

헨니 알프탄은 근접한 프레이밍, 얕은 초점, 의도적 블러 등 사진과 영화적 장치를 회화의 문법으로 환원한다. 더 나아가 캔버스의 옆면까지 색을 확장하는 방식으로 그림을 ‘그려진 대상(painted object)’로 다루며, 프레임 밖의 암시로 평평한 화면과 물건으로서의 존재감 사이의 긴장을 유지한다. 그의 장면은 일상의 순간을 포착하는 듯 보이지만 기억·상상·이미지에 대한 분석적 사유에서 출발하며, 관람자의 시선 습관을 스스로 다시 맞추게 만든다.

이번 서울 전시는 프리즈 서울이라는 동시대적 장 속에서, 디지털 이미지가 과잉 순환하는 현대에서 회화가 회복할 수 있는 감각의 속도와 물질적 존재감을 다시 일깨운다. 빠른 소비의 리듬에서 잠시 벗어나 회화의 언어를 따라 걸을 때 우리는 ‘그림을 본다’는 경험의 속도와 깊이를 다시 체감하게 된다. 《About Painting》은 서로 다른 세대의 실천을 병렬적이면서 상호참조적으로 제시하며, 우리는 무엇을, 어떻게 보고 믿는가라는 질문을 오늘의 서울에 다시 놓는다.

Salvo,

Mediterraneo, 2008

Oil on canvas, 60 x 60 cm | 23 5/8 x 23 5/8 inches

63.2 x 63.2 x 6 cm | 24 7/8 x 24 7/8 x 2 3/8 inches (framed)

MSPM SA 55600

© Archivio Salvo

Courtesy Archivio Salvo and Sprüth Magers

Photo: Kris Emmerson

살보SALVO (Salvatore Mangione)

(1947 - 2015, Italy)

살보(Salvo, 본명 살바토레 만조네)는 1947년 이탈리아 시칠리아 에나 주 레온포르테에서 태어나 유년을 시칠리아에서 보냈다. 1956년 가족과 함께 토리노로 이주했으며, 어릴 때부터 예술에 큰 관심을 보여 16세이던 해 레오나르도 다 빈치의 작품을 모사한 드로잉으로 제121회 토리노 미술 진흥 협회전(Esposizione della Società Promotrice delle Belle Arti)에 참여했다.

1960년대 후반 그는 일상적 재료로 전통 예술 개념을 흔들었던 아르테 포베라(Arte Povera)와 개념미술에 깊이 관여했다. 빵, 석탄, 거울 등 비전통적 소재를 도입해 정체성과 기억, 예술과 사회의 관계, 예술사와의 대화를 탐구했고, 특히 알리기에로 보에티와의 교류로 알려진 토리노 장면 속에서 자기지시성과 역사 인용을 핵심 어휘로 삼았다. 1972년 도큐멘타 5에 참여했고, 1976·1988년 베니스 비엔날레에도 출품했다.

결정적인 전환점은 1973년에 이루어졌다. 뉴욕 존 웨버 갤러리(John Weber Gallery) 개인전을 전후해 그는 본격적으로 회화로 복귀하며 자신만의 풍경 회화를 구축한다. 1974년 인디애나폴리스 미술관의 《Painting and Sculpture Today, 1974》, 쾰른 쿤스트할레의 《Projekt 74. Kunst bleibt Kunst》 등 국제 전시를 통해 주목을 받았고, 1970년대 후반부터 1980년대에 걸쳐 밝은 색채와 단순화된 형태, 서로 다른 시간대(새벽·대낮·황혼·밤)의 자연광을 설득력 있게 그려낸 풍경 연작을 선보였다. 고전 건축의 폐허나 기둥, 인적이 사라진 도시와 해안 풍경은 몽환적이면서도 정지된 시간감을 자아낸다. 대표작으로는 Ottobre(2000), Mediterraneo(2008), La città(2010·2013) 등을 들 수 있다. 2000년대에 들어서면서 그의 색과 형태는 한층 자유롭고 생동감 있게 전개된다.

그는 밀라노·제노바·로마 등 이탈리아 각지뿐 아니라 뉴욕·슈투트가르트·쾰른 등 국제 무대에서 활발히 전시했다. 작품은 로테르담의 보이만스 반 뵈닝언 미술관(Museum Boijmans Van Beuningen), 토리노 현대미술관(GAM), 밀라노 노베첸토 미술관(Museo del Novecento) 등 주요 기관에 소장되어 있으며, MoMA 등 국제 기관에서도 소개·소장되고 있다.

2015년 토리노에서 별세했다. 1970년대의 자기지시적 텍스트 작업 Salvo è vivo(“살보는 살아 있다”)는 그의 사후에 Salvo è morto(“살보는 죽었다”)로 반전되어 제시되었는데, 이는 미완의 작품을 사후에 ‘완성’했다기보다 생전 개념을 사후적으로 전복해 보여준 제스처로 이해된다. 살보의 작업은 개념미술의 태도와 전통 회화 언어의 회복을 가로지르며, 빛과 시간, 기억의 문제를 현대 회화 안에서 독자적으로 재정의한 사례로 평가된다.

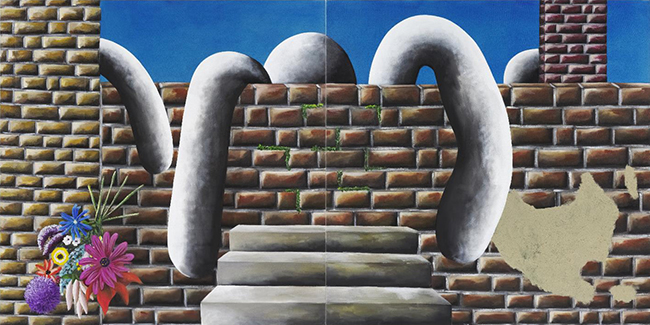

Andreas Schulze,

Untitled (The Visit), 2025

Acrylic on nettle cloth

170 x 340 cm (2 parts) | 67 x 133 7/8 inches (2 parts)

MSPM ASC 60352

Copyright Andreas Schulze / VG Bild-Kunst, Bonn

Courtesy the artist and Sprüth Magers

Photo: Mareike Tocha

안드레아스 슐츠Andreas Schulze

(b. 1955, Germany)

안드레아스 슐츠(Andreas Schulze, 1955–)는 현대 독일 회화의 중요한 작가로, 자율적 시각 언어와 공간 전체를 조직하는 회화적 설치로 널리 알려져 있다. 하노버에서 태어나 쾰른을 기반으로 활동해 왔으며, 1983년 이래 같은 갤러리와의 장기 협업을 이어왔다. 1980년대 쾰른의 역동적 장면 속에서 출발했지만 당대의 유행·그룹 정체성과 거리를 두고, 재현과 추상의 경계를 오가며 일상과 중산층적 정서를 유머와 아이러니로 비트는 자신만의 문법을 확립했다.

슐츠는 일상의 예리한 관찰자로서, 집단적 시지각의 습관과 색채 회화의 관습을 끊임없이 되묻는다. 그의 회화는 기본적인 디자인·건축 형태를 낯설게 하며, 부드러운 아이러니와 일상의 친밀감, 잠재적 불안과 안락함 사이를 진폭 크게 진동하는 어휘로 구성된다. 동시에 작품에는 그 특유의 기질—약간의 엉뚱함, 솔직하고 담백한 태도—이 고스란히 반영되어 회화 그 자체에 대한 성찰로 수렴된다.

그의 화면은 대개 인물이 부재한다. 대신 테이블·의자·램프·카펫·소파·창문 같은 사물과 실내 풍경, 교외의 주택과 정원이 주인공이 된다. 슐츠는 초현실주의, 팝 아트, 추상표현주의 등에서 자유롭게 기법을 차용해, 착시효과로 배치된 완두콩이나 제라늄, 과장된 스포트라이트를 받는 소파나 창틀, 규격화된 패턴과 색면을 통해 익숙한 장면을 기묘하고 우스꽝스럽게(하지만 결코 냉소적으로만은 아닌) 전환한다. 결과적으로 그의 화면은 무대처럼 연출되고, 관람자는 외부의 관찰자로서 삶의 ‘건축’을 들여다보게 된다.

이러한 태도는 개념적 회화에 가깝다. 슐츠는 회화를 통해 무엇인가 ‘숭고한’ 혹은 ‘중요한’ 의미를 덧씌우는 전통적 기대를 비켜가며, 회화의 표면·형식·공간이 어떻게 의미를 만들고 해체하는지 보여준다. 커튼과 차양, 쇼윈도, 계단처럼 무대화(演出)를 암시하는 도상은 그의 반복되는 모티프이며, 때로는 대작에서 색면/얼룩/흐름을 호출해 추상 회화의 역사와도 대화한다.

주요 전시로는 베이징에서의 《Inside Out》(2024), 런던 The Perimeter의 개인전 《On Stage》(2023), 뉘른베르크 쿤스트할레의 《On Stage》(2022), 그리고 최근 디종 르 콩소르시옹(Le Consortium)의 개인전 《Andreas Schulze》(2025)가 있다. 아울러 2025년 12월 미국 ICA 마이애미에서 대규모 개인전이 예정되어 있으며, 로스앤젤레스 Sprüth Magers에서 살보와의 2인전 《About Painting》(2025)도 진행되었다. 작품은 뮤제 다시나 현대미술관(파리 MAM), 미술관 루드비히(쾰른), 쾰른 미술아카데미/프로빈치알 컬렉션, 쿤스트뮤지엄 본, 슈타델 미술관(프랑크푸르트), 디히토르할렌(함부르크), ICA 마이애미, 더 퍼리미터(런던) 등 국내외 유수 기관 컬렉션에 소장되어 있다.

1980년대 쾰른 신야수파(Die Neuen Wilden)의 중심지였던 뮐하이머 프라이하이트 그룹(발터 단, 이리 게오르크 도코우필 등) 및 알베르트 얼렌 등 동시대 작가들과 접점을 맺었으나, 슐츠는 일찍이 조류·집단 정체성에 기대지 않고, 사적 일상을 출발점으로 재현/추상, 우스움/불안, 연출/사실의 축을 비틀어 독자적 회화 세계를 구축했다. 그의 작품은 무대적 공간 구성과 검약하면서도 집요한 색채 운용, 사물-표면-시선 사이의 미세한 긴장으로, 오늘의 회화가 무엇을/어떻게 볼 것인가라는 질문을 새삼 날카롭게 만든다.

Henni Alftan, A Light at The Window, 2023

Oil on linen

130 x 195 cm | 51 1/8 x 76 3/4 inches

MSPM HAL 63141

© Henni Alftan

Courtesy of the artist, Sprüth Magers & Karma

헨니 알프탄 Henni Alftan

(b. 1979, Finland)

헨니 알프탄(Henni Alftan, 1979–)은 최소한의 형상과 절제된 구도로 강렬한 서사를 구축하는 핀란드 출신, 파리 기반의 화가다. 근접 촬영의 사진적 프레이밍을 회화적으로 전유하며, 회화와 이미지 제작 사이의 친연성과 마찰을 집요하게 탐구한다. 알프탄의 장면은 특정 사건의 사실적 재현이 아니라, 다양한 요소를 구성적으로 조합·배치해 만든 사유된 이미지로서, 그림을 “어떻게 만드는가/어떻게 의미를 갖게 하는가”라는 질문을 화면 내부에 중첩시킨다.

알프탄의 캔버스에서는 색면과 가장자리가 정밀하게 호응한다. 타이트한 크롭, 얕은 초점, 의도적 블러 등 사진에서 유래한 장치들을 회화의 문법으로 번역해, 서로 다른 시각 언어의 교차점에서 작동하는 고유한 어휘를 형성한다. 특히 영화·사진에서 비롯된 화면 밖 공간(hors-champ) 개념은 핵심적 회화 요소로 기능하여, 프레임 외부의 암시를 통해 관람자의 기억과 추론을 능동화한다. 알프탄의 회화는 익숙함과 낯섦의 경계를 미세하게 가로지른다. 일상의 특정 순간을 포착하는 듯 보이지만, 그 출발점은 기억·상상·이미지에 대한 분석적 사유다. 그는 구상/추상, 평면/오브제 사이의 긴장을 끊임없이 유지하며, 우리가 이미지를 보고·이해하고·기억하는 방식을 거듭 되묻는다. 결과적으로 작품은 지각의 틀 자체를 재고하도록 유도한다.

알프탄에게 회화는 ‘그려진 이미지’가 아니라 ‘그려진 대상(painted object)’이다. 이러한 태도는 구상 단계에서 전시장 배치에 이르기까지 일관된다. 캔버스 옆면까지 색을 확장하는 방식은 회화를 하나의 입체적 오브제로 인식하는 시각의 연장선이며, 벽·주변 여백·시선 동선과의 관계까지 포괄해 작품—공간 전체를 하나의 조형적 상황으로 설계한다. 그의 말대로, 그림은 단순한 이미지 평면이 아니라 존재감을 지닌 물건이다.

주요 전시로는 Sprüth Magers 베를린의 《By the Skin of My Teeth》(2025), 라복스(La Box, 부르주)의 《O de Giotto》(2025), 상하이 롱라티 파운데이션(Longlati Foundation)의 《House of Mirrors》(2024) 등이 있다. 작품은 LACMA(로스앤젤레스 카운티 미술관), Hammer Museum(해머 뮤지엄), Pérez Art Museum Miami—PAMM(페레즈 미술관 마이애미), Amos Rex Art Museum(아모스 렉스, 헬싱키), JNBY Art Center(상하이) 등에 소장되어 있다. 또한 Frame Finnish Fund for Art Exchange(프레임 핀란드 예술교류재단), Arts Promotion Centre Finland, Oskar Öflund Foundation, CNAP(프랑스 국립현대미술센터)의 지원을 받았고, Tamarind Institute(뉴멕시코), 경주예술의전당(한국) 등에서의 레지던시를 통해 국제적 활동의 스펙트럼을 확장해 왔다.

요컨대 알프탄의 회화는 표면·프레이밍·서사의 단서를 최소 단위로 배열해, 회화의 물질성과 이미지의 작동 방식을 동시적으로 가시화한다. 그 절제된 화면은 조용하지만 단호하게 묻는다. 오늘, 우리는 이미지를 어떻게 보고 의미를 구성하는가. 그리고 그 질문을, 회화라는 물질적 대상 앞에서만 가능한 속도로 다시 생각하게 한다.

신세계갤러리 청담

신세계는 1963년 국내 최초의 갤러리인 신세계 화랑을 개관한 이래 김환기, 피카소 등 국내외 저명한 작가들의 수준 높은 전시를 선보여 왔다. 강남점·본점·센텀시티·광주신세계·대전신세계 Art & Science에 위치한 갤러리에서는 패션, 디자인, 건축 등 다양한 장르와 결합된 전시와 이벤트를 통해 관객들에게 차별화된 예술적 경험을 지속적으로 제공하고 있다.

신세계갤러리 청담은 신세계가 백화점 외부에 처음으로 개관한 갤러리로, BOONTHESHOP 청담에 위치하고 있다. 2023년 9월, 세계적인 작가 리크리트 티라바니자(Rirkrit Tiravanija)의 회고전을 시작으로, 스털링 루비(Sterling Ruby), 하나이 유스케(Yusuke Hanai) 등 글로벌 작가들의 주요 전시를 개최해왔다.

영국 출신의 세계적인 건축가이자 디자이너인 존 퍼슨(John Pawson)이 갤러리 공간을 미니멀하면서도 독창적인 화이트 큐브로 재구성하였다. 또한, 자연광을 구현한 조명 설계는 가고시안(Gagosian)과 데이비드 즈워너(David Zwirner) 등 세계적인 갤러리의 조명 디자인을 맡아온 이소매트릭스(Isometrix)의 섬세한 감독 아래 완성되었다.

주소 서울특별시 강남구 압구정로60길 21, 분더샵 청담 지하1층

문의 02-2056-1240

메일 gallerycheongdam@shinsegae.com