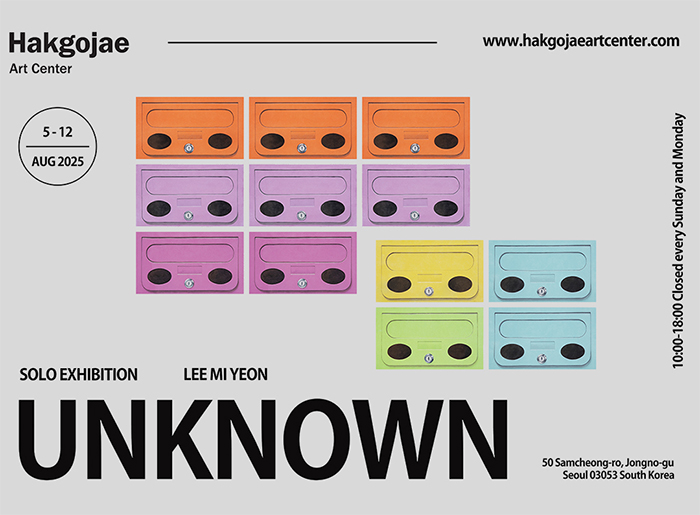

이미연: UNKNOWN

2025.8.5 - 8.12

학고재아트센터

서울 종로구 삼청로 48-4 | T. 02-739-4937

작가노트

UNKNOWN

나는 우리 아파트 1층에 가는 일이 거의 없다.

보통은 지하 2층에 항상 차를 세워 두는 자리에 주차를 하고,

엘리베이터를 이용해서 집으로 간다.

반대로 외출을 할 때에도 지하와 집만 오갈 뿐이다.

가끔 1층을 지나가게 될 때면 현관 앞 우편함에 시선이 간다.

오른쪽 제일 윗칸, 우리집 호수를 스윽 살펴본다.

우편물이 반쯤 사선으로 대강 꽂혀져 있다.

다시 시선을 멀리 두고 우편함 전체를 본다.

수많은 우편함들은 모두 이름을 대신 해 숫자를 보여주고 있다.

각 호의 세대주, 세대원들의 이름은 우편함에서 찾아볼 수가 없다.

이름이 숫자로 대치된 우편함은 인간관계의 복잡한 감정선이 배제된 익명의 공간이다.

누구인지 알 수가 없는...

이미연

전시평론

실재와 허구 사이의 우편함

박영택 | 경기대교수, 미술평론

이 땅에 서구식 우편제도가 처음으로 수용된 시기는 1900년이다. 그해에 최초의 우편엽서가 생기고 이후 집배원이 주소지를 찾아 우편물을 전해주는 일이 일상이 되었다. 조선시대까지는 간찰 혹은 서찰이란 이름의 편지가 인편으로 전해졌다. 근대기 길가에는 붉은색 우체통이 서 있고 집들은 저마다 호주의 이름과 주소가 적힌 문패를 달았다. 이후 컴퓨터, 핸드폰과 카톡이 보편화 되면서 손글씨의 편지는 급격히 사라지고 우체통이나 문패도 자취를 감추고 있다. 그래도 우편함만은 여전히 아파트, 빌딩, 상가, 오피스텔 등의 1층 벽면을 채우고 있다. 스테인리스강으로 만들어진 사각의 박스형 우편함은 일정한 형태로 규격화되어 있다. 그곳에는 이제 간절한 안부와 일상의 소소함과 절박한 감정을 실어나르는 편지를 대신해서 각종 인쇄물들이 좁은 입구에 가득 꽂혀있거나 각종 고지서가 혀처럼 불안하게 덜렁거리기도 한다. 이제 직사각형의 우편함에는 단지 숫자만이 기입되어 있다. 명패에서 접하던 누군가의 이름은 은폐되고 대신 건조한 정보로서의 숫자가 차갑게 반짝인다.

아파트 고층에 사는 작가는 1층에 자리한 다세대 우편함을 어느 날 우연히 ‘발견’했다. 늘상 그 자리에 오래전부터 붙박이로 있었지만 지하에서 곧바로 고층으로 이동하는 과정에서 우편함을 매번 볼 일은 없었다. 작가는 각 호의 세대주, 세대원들의 이름이 지워진 채 단지 숫자만이 적힌 그 우편함이 익명의 존재로 공생하는 현대인의 단면을 보여주는 듯하다고 생각했다. 도무지 알 수 없는 누군가가 자신을 숨긴 채 살아가는 정황이 적이 불안하고 숫자만으로 이루어지는 이 간편하면서도 비인간적인 일방적 관계들이 비정해 보이기도 했던 것 같다. 오늘날 우리는 이름으로 불리기보다는 그저 몇 동, 몇 호에 사는 누구로, 알 수 없는 익명의 존재가 되어 한 공간에서 살고 있다. “이름이 숫자로 대치된 우편함은 인간관계의 복잡한 감정선이 배제된 익명의 공간이다.”(작가느토)

작가는 그 작은 우편함을 재현했다. 폼포드를 이용해 실재 우편함과 동일한 크기, 두께를 지닌 박스를 만든 후에 그 표면을 한지로 감쌌다. 그리고 표면 위로 우편함의 외향을 그대로 밀착시키듯 그렸다. 먹과 분채, 봉채, 한국화 물감을 섞어 사실적인 묘사를 했다. 그러나 그 사실성은 재현주의가 목적은 아니어서 작가는 다만 그 우편함의 느낌이 나는 선에서 화면을 조율했다. 스테인리스강의 금속성과 재질감과 색채를 대신해 미색, 노랑색, 주황색, 연두색, 하늘색 등의 다양한 색채로 변신한 우편함이 되었다. 길쭉한 타원형의 입구와 두 개의 작은 구멍, 열쇠 구멍, 그리고 숫자가 적힌 부분 등은 섬세하게 그렸다. 그렇게 해서 이 우편함은 다양한 배열을 이루며 벽에 부착된다. 동일한 크기와 생김새는 실재하는 우편함과 구분이 가지 않는다. 미술품과 사물 사이의 구별이 애매해졌다. 마치 미니멀리스트들의 작품처럼 작품의 사물성이 부각 되는 한편 회화도 조각도 아닌 3차원의 작품으로 벽에서 돌출되어 나온다. 직사각형의 박스이자 일상의 기물인 진짜 우편함으로 보이지만 실은 그려진 그림, 가상의 이미지다. 이 환영주의는 오브제나 사물로 귀결되는 것을 막고 미니멀리즘의 ‘특수한 물체’(specific objects)에서 빠져나와 모종의 내용을 안겨준다. 그 내용은 앞서 언급했듯이 우리 시대의 익명적인 인간관계로 조준된다. 숫자나 기호가 한 인간의 존재, 실체를 대신하고 모든 것이 기호화되는 것에 대한 모종의 안타까움일 수 있다. 작가는 지극히 범속한 일상의 사물이 미술적으로 전유되는 흥미로운 사례를 보여주는 동시에 소소한 기물에서 동시대의 삶에 대한 날카로운 비판의 힘을 밀어 넣는 개념적인 작업을 전개하고 있다.