김달진미술연구소 10주년 기념 설문조사김달진미술연구소는 2001년 12월 개소하였고, 월간<서울아트가이드>는 2002년 1월 창간 이래로 10년이 되었습니다. 이에 맞추어 2000년 이후 한국미술의 흐름과 변화를 파악하기 위해 미술평론가 큐레이터 전문가에게 설문조사를 실시하였습니다. 8개의 문항을 100명에게 의뢰하였고, 이중 53명이 답변을 해주셨습니다. 무응답자는 “10년간의 기간이 길어 답변이 어렵다” “최근 상황을 잘 모르겠다” “순위와 관계되는 설문조사를 반대한다”는 의견을 주셨습니다. 조사기간은 12월 5일부터 14일까지 이메일과 전화 통화를 했으며 방법은 의뢰인 1명당 문항별 3표 중복 표기를 받아 합산하였습니다.

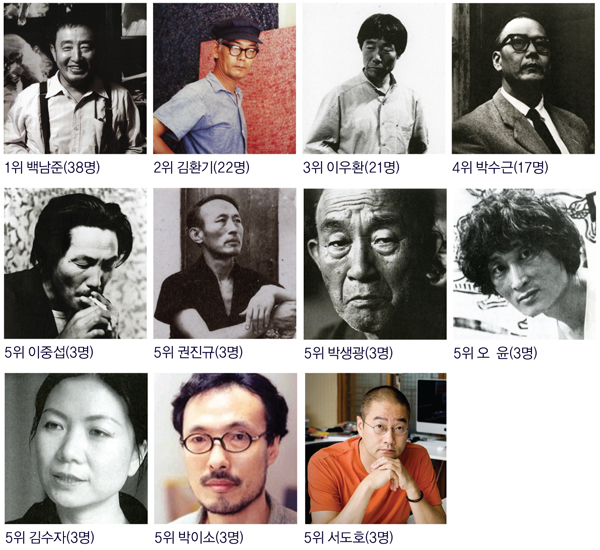

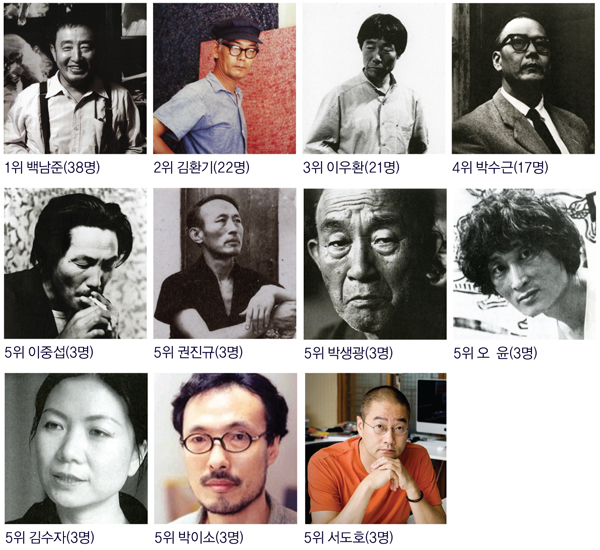

한국 현대미술을 대표하는 최고 작가는?

대표작가로 선정된 작가의 면모를 보면 작고작가는 백남준, 김환기, 박수근, 권진규, 이중섭, 박생광, 오윤, 박이소로 8명, 생존작가는 이우환, 김수자, 서도호 3명이다. 백남준, 김환기, 이우환, 박수근은 월등한 득표로 최고작가 추천을 받았다. 근대작가는 저조했으며 이는 답변자인 미술판의 평론가 큐레이터들의 세대교체가 이루어지면서 2000년대 들어 많은 활동을 보인 김수자, 서도호 또는 사후에 생전보다 평가를 받는 권진규, 박생광, 오윤, 박이소가 자리매김에 들어섰다.

백남준(白南準 1932-2006) 비디오 예술의 선구자이며 다양한 매체를 통해 예술에 대한 정의와 표현의 범위를 확대시켰다.

김환기(金煥基 1913-1974) 한국 추상미술의 제1세대로서 세련되고 승화된 조형언어로 파리와 뉴욕으로까지 그 이름을 알렸다.

이우환(李禹煥 1936- ) 일본의 획기적 미술운동인 모노파의 이론과 실천을 주도하며 국제적인 활동을 하고 2011년에 뉴욕 구겐하임미술관에서 회고전을 가졌다.

박수근(朴壽根 1914-1965) 곤궁한 시절에 힘겹게 살아갔던 서민의 모습을 한국적으로 대변한 국민화가이다.

이중섭(李仲燮 1916-1956) 불운한 시대의 대표화가로 인간적인 에피소드와 강한 개성적 작품으로 가족애와 향토성을 담아냈다.

권진규(權鎭圭 1922-1973) 작가와 대상의 정신적인 합일을 집약적으로 추구하여, 우리나라 근대 조각계의 수준을 한 단계 끌어올렸다.

박생광(朴生光 1904-1985) 우리나라의 샤머니즘·불교 설화·민화·역사 소재 등을 주제로 삼아 폭넓은 정신세계를 전통적인 색채로 표현하였다.

오윤(吳潤 1946-1986) 40세의 짧은 생애동안, 현실 속에서 고통받으며 우리 사회를 만들어 가고 있는 평범한 사람들의 삶을 판화를 이용하여 독자적인 조형 언어로 풀어낸 진정한 민중 미술작가이다.

박이소 (朴異素 1957-2004) 개념미술가·설치미술가로 미국에서 활동하다 1994년 귀국하여 미술계에 포스트모더니즘 예술론을 소개하였고, 한국인의 정체성과 전통을 현대적으로 해석한 작품을 제작했다.

김수자(金守子 1957- ) 평면 작업에서 오브제와 설치미술, 퍼포먼스와 비디오 작품 등으로 영역을 확장하였으며 세계 곳곳 군중이 집결한 장소에서 촬영한 영상작품 ‘바늘여인’ 시리즈가 유명하다.

서도호 (徐道濩 1962- ) 현재 뉴욕에서 활동하며 글로벌 시대의 문화 정체성, 개인과 군중에 대한 철학적 고찰을 작품 속에 반영하고 있다.

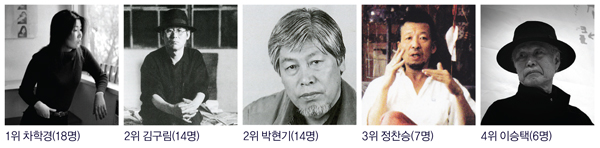

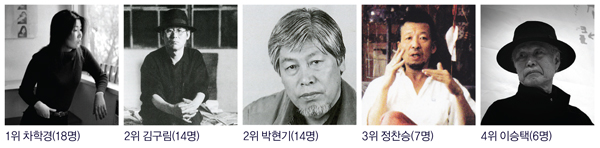

2. 한국 현대미술작가 중 재조명해야 하는 작가는?  1위 차학경(車學慶 1951-1982)

1위 차학경(車學慶 1951-1982)부산출생 작가로 11세 때 가족과 함께 미국으로 이민, 캘리포니아대학 버클리분교에서 문학과 미술을 전공하고 문학·개념미술·퍼포먼스·신체예술·비디오예술 등 다방면에 걸쳐 활동했고 언어에도 뛰어났다. 저서《기관 Apparatus》과 《받아쓰기 Dictee》등의 저서에서 페미니즘 예술을 제시하였으며 31세로 요절하였으며 1992년 뉴욕의 휘트니미술관에서 회고전이 열렸다.

2위 김구림(金丘林 1936- ) 1950년대 말 앙포르멜, 60년대 서정적 추상 이후 플라스틱, 기계부속품, 비닐 등을 사용한 매체 실험과 오브제 작업을 통해 전통적인 회화의 방법론에 대한 끊임없는 회의와 실험을 통한 조형적 해체를 추구해왔다. 70-80년대의 개념예술을 거쳐 최근에는 음양사상을 기초로 세계의 조화와 통합을 모색하는 작품활동을 펼치고 있다.

2위 박현기(朴炫基 1942-2000) 한국 비디오미술의 선구자. 서구의 비디오예술이 기술, 기계에 탐닉하는 반면에 박현기는 비디오라는 기술을 동양의 정신문화를 표현하는 단순한 수단으로 해석했다. 비디오를 통한 명상적인 영상을 선보이며 한국적 미니멀 비디오아트의 새 지평을 창조했으며 2010년 10주기 유작전이 열렸다.

3위 정찬승(鄭燦勝 1942-1994) 영원한 실험 작가로 불렸으며 한국 최초의 행위예술 그룹 가운데 당당히 선두주자로 등장했다. 한국미술사에서 1967년 12월 ‘청년작가연립전’에 이어 68년 ‘투명풍선과 누드’ 69년 ‘백남준 콤퍼지션’ 등으로 기록되었으며 그후 미국에서 정크아트를 작품을 발표했으며 52세로 타계했다. 사후에 유작전이 열리지 못하고 있다.

4위 이승택(李升澤 1932- ) 조각가로 출발했지만 ‘반항’과 ‘저항’으로 설명한다. 기존에 대한 거부와 도전, 예술에 대한 반개념적 정신, 조각의 범주를 벗어나는 비조각의 추구, 한국적인 것의 현대화이다. 2009년 백남준예술상을 수상했다.

3. 2000년 이후 국내외적으로 활동이 두드러진 생존 작가는?

1위 김수자(19명), 2위 서도호(18명)

3위 이우환(13명), 4위 정연두(12명)

5위 이불(9명), 5위 이용백(9명)

국내외적으로 많은 활동을 보인 김수자, 서도호, 이우환, 정연두, 이불, 이용백 5위 이외에 서용선 과 양혜규 6명, 배병우 5명, 강익중 4명, 전광영 4명의 추천을 받았음을 밝혀둔다.

4. 2000년 이후 작고한 미술인(미술가, 화상, 이론가, 콜렉터, 행정가 등 모두 포함) 중 한국미술 발전에 크게 공헌한 인물은?1위 백남준(미술가/45명), 2위 이경성(평론가/36명)

3위 박이소(미술가/23명), 4위 김창실(화상/20명)

5위 이원일(큐레이터/8명)

백남준과 박이소는 미술가로 최고작가에서 소개하였다. 이경성(1919-2009)은 미술평론가 1호로 홍익대 교수, 국립현대미술관 관장 등을 역임하였다. 김창실(1935-2011)은 선화랑 대표로 선미술 창간, 선미술상 등을 제정하였다. 이원일(1960-2011)은 독립큐레이터로 국제적으로 인정받으며 한국 현대미술을 해외에 알리는데 큰 활동을 보이다가 51세에 타계하였다.

5. 1965년 이후 출생한 작가(만45세 이하)중 향후 국내외적으로 활동이 가장 기대되는 작가는?1위 정연두(17명), 2위 박찬경(11명), 3위 양혜규(9명)

4위 이용백(9명), 5위 전준호(6명)

3번 문항 작가와 정연두, 이용백은 중복되었으며 2007년 국립현대미술관 올해의 작가로 초대전을 가진 후 두드러진 활동을 보인 정연두, 다큐멘타리 영상 사진 설치작가 박찬경, 2009년 베니스비엔날레 양혜규, 2011년 베니스비엔날레 이용백, 다양한 장르에서 독특한 아이러니를 담아내는 전준호에게 많은 기대를 걸고 있다.

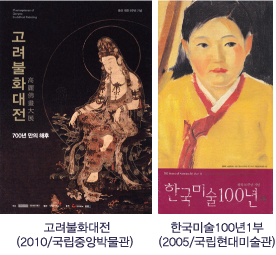

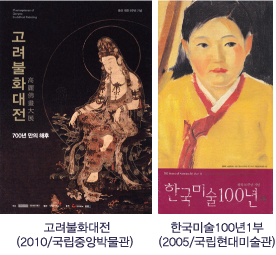

6. 2000년 이후 가장 기획력이 돋보인 전시는? 1위 고려불화대전

1위 고려불화대전 (2010/국립중앙박물관)(17명)

2위 한국미술100년1부 (2005/국립현대미술관)(15명)

3위 광주비엔날레 (2002/성완경)(7명)

4위 조선화원대전(2011/삼성미술관리움)(6명)

5위 미디어시티서울(2004/윤진섭)(5명)

5위 광주비엔날레(2010/마시밀리아노 지오니)(5명)

5위 코리안랩소디 (2011/삼성미술관리움)(5명)

6위 아트스펙트럼 (2003/호암갤러리)(4명)

7위 부산비엔날레 (2010/아주마야 다카시)(3명)

선정결과는 대형 전시가 많이 선정되었으며 답변자들이 현대미술 관련자들 이지만 고려불화대전을 최고 전시로 꼽았다. 주관처로는 삼성미술관 리움와 호암갤러리가 3건, 광주비엔날레가 2건이다. 전시 개최년도가 2010 / 2011년에 열린 것이 9건중 5건이다.

1위인 고려불화대전은 ‘700년만의 해후’라는 부제로 한자리 모으기 힘든 국내와 해외 44개처의 소장품과 중국 불화를 포함한 108여점을 선보였다. 그 결과 2011년 월간미술대상 전시기획부문 대상을 수상했다. 2위인 한국미술100년1부 전시는 광복 60주년을 기념하여 1876년부터 1959년까지를 6부로 나누어 다양한 장르의 폭넓은 전시로 보여주었다. 역대 광주비엔날레에서는 2002년 성완경 감독의 ‘멈춤’과 2010년 이탈리아 출신의 37세 젊은 마시밀리아노 지오니 감독의 ‘만인보’가 좋은 평가를 얻었다.

7. 2000년 이후 한국미술 7대 변화와 이슈는?• 미술시장의 영향력 확대

• 중국 현대미술의 부상

• 미술 비평의 침체

• 대안공간의 출현과 활성화

• 레지던스 프로그램의 확장

• 박수근 이중섭 위작 시비 논란

• 신정아 학력 위조 구속

2000년대 한국미술은 커다란 변화를 보였는데 2007년은 미술시장이 최대의 호황을 누렸다. 미술경매의 최고가 바람, 옥션회사와 화랑과의 대립, 잘 팔리는 젊은 작가의 부상 등은 부작용도 생겨났다. 모든 활동이 시장논리에 끌리게 되고 비평은 침체되고 담론은 형성조차 어려워졌다. 그러나 젊은 작가를 위한 대안공간 출현과 레지던스 프로그램은 창작 활동을 고취시켜 주었다. 또한 박수근의 <빨래터> 작품, 이중섭의 위작 시비는 법적 판결로 이어지고 일반인에게 미술작품은 신뢰를 잃게 하였다. 신정아 위조 학위논란은 세상의 가십이 된 사건들이었다.

8. 한국미술 7대 극복 과제는?• 국가적 지원과 법적제도 보완

• 미술시장의 투명화와 양도소득세 해결

• 미술 아카이브의 개선과 해외 홍보

• 미술관의 기능 전문화

• 미술 컬렉터의 다각화

• 미술비평의 문화적 역량 강화

• 중고교 미술교육 강화, 미술대학 교육 개혁

앞으로 한국미술계의 발전을 위해서는 국가 정책적으로 제도 보완, 미술 아카이브 인프라구축, 장기적인 해외 홍보전략, 미술관의 기능 전문화, 미술비평의 문화적 역량 강화 등으로 집약되었다.

※ 설문 응해주신 분들 (가나다 순)강선학(미술평론가), 강승완(국립현대미술관 서울관 팀장), 고충환(미술평론가), 김노암(아트스페이스휴 대표), 김미경(강남대 교수), 김병수(미술평론가), 김복영(미술평론가), 김상철(미술평론가), 김선정(한국종합예술학교수), 김성희(홍익대 미술대학원 교수), 김영석(월간 아트프라이스 대표), 김영순(미술평론가), 김영재(미술평론가), 김영호(중앙대 교수), 김종근(아트앤 콜렉터 발행인), 김종길(경기도미술관 교육팀장), 김지연(학고재갤러리 기획실장), 김찬동(문화예술위원회 시각예술책임심의위원), 김학량(동덕여대 교수), 김형숙(서울대 교수), 김홍희(미술평론가), 류한승(국립현대미술관 학예연구사), 박영택(경기대 교수), 박천남(성곡미술관 학예연구실장), 반이정(미술평론가), 변종필(미술평론가), 서성록(한국미술평론가협회장), 송미숙(성신여대 명예교수), 신항섭(미술평론가), 오광수(한국문화예술위원회 위원장), 오세권(대진대 교수), 유진상(계원디자인예술대 교수), 윤난지(이화여대 교수), 윤우학(충북대 교수), 윤진섭(국제미술평론가협회 부회장), 이대범(미술평론가), 이선영(미술평론가), 이은주(독립큐레이터), 임창섭(부산시립미술관 학예실장), 장동광(독립큐레이터), 정영숙(경희대 겸임교수), 정용도(미술평론가), 정준모(미술평론가), 조광석(경기대 교수), 조선령(독립큐레이터), 조은정(한남대 겸임교수), 최금수(네오아트닷컴 대표), 최병식(경희대 교수), 최 열(한국근현대미술사학회 회장), 최은주(국립현대미술관 사업개발팀장), 하계훈(단국대 대학원 교수), 홍경한(월간 아티클 편집위원), 황록주(경기도미술관 학예연구사)