김종길

물낯을 응시하는 우주거울

- 이창수, 찰나의 계면(界面)에 새긴 빛 무리의 시학

김종길 | 미술평론가

어느 한 찰나의 실재를 엿보는 것은 돈오(頓悟)와 다르지 않을 것이다. 그 실재가, 서로 살짝 닿았다가 스쳐간 풍경일지라도 그렇고, 불현 듯 어떤 느낌 어떤 생각 어떤 표정 따위가 떠올랐다가 삽시간에 사라져도 그렇다.

이창수는 오랫동안 그 실재의 순간들로 잠입해 카메라 거울을 열었다. 찰나생멸(刹那生滅)의 시간들은 찰나무상(刹那無常)의 환(幻)일수 있기에 불교에서는 모든 것이 찰나마다 생겼다 멸하고, 멸했다가 생기면서 나아간다고 가르친다. 그것이 찰나생멸(刹那生滅), 찰나무상(刹那無常)이다.

그의 몸은 때때로 초감각으로 열린 우주가 되어야 했을 것이다. 2014년 6월의 <히말라야 14좌 사진전 “이창수 ․ 영원한 찰나”>는 그의 몸이 어떻게 자연과 ‘하나’의 합일을 이루며 찰나의 계면과 마주했는지를 보여주었다. <히말라야 14좌 사진전 “이창수 ․ 영원한 찰나”>는 2014년 6월 28일부터 8월 11일까지 예술의 전당 한가람미술관 3층에서 개최되었다. 히말라야는 우주로 열린 ‘몸눈’(몸이 곧 눈이라는 것)이 카메라 거울을 열어서 비춘 숭엄한 대자연의 실재였다.

히말라야에서 돌아온 그는 몸눈을 내려놓고 ‘마음눈’을 깊게 사유한 듯하다. 그에게 있어 몸과 마음은 따로따로일 수 없을 터이나, 사진을 박는 관점에서 생각하면 몸눈과 카메라 거울은 이원론의 인식체계를 벗어나기 힘들다. 카메라 거울은 세계를 비추고 몸눈은 그 비춘 것을 판단하지 않는가. 반면, 몸눈이 환하게 열린 상태에서 마음눈이 깨이면, 카메라 거울과 그것이 구분되지 않는 일체로서의 시선이 된다. 마음카메라의 ‘눈거울’은 그저 실재와 마주할 뿐이다. (우주로 열린) 몸과 카메라, 눈과 거울이 모두 하나로 깨어서 비추는 그 상태를 ‘우주거울’이라고 부를 수 있지 않을까!

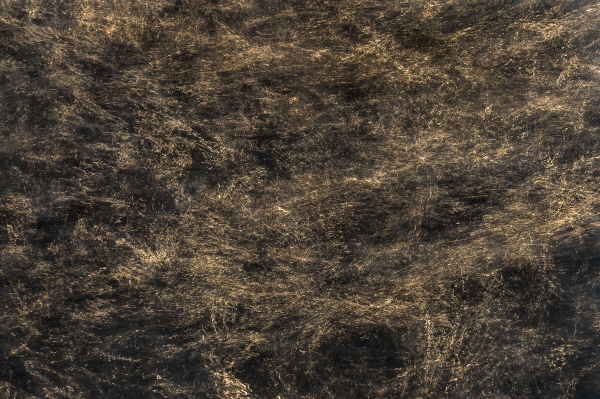

우주거울은 카메라의 눈거울이 된 이창수다. 사진을 박는 그 자신이 오롯이 우주거울이라는 이야기다. 이번 전시 <이 그 빛>은 우주거울의 ‘그’가 물낯의 빛 무리를 비추며 마음눈으로 새긴 빛살의 풍경들이다. 그런데 여기서 한 질문이 연기처럼 치솟아 맴돈다. 그 빛살 풍경의 실재는 무엇일까, 하는 것이다. 흐르는 물일까? 물에 잠겼다가 솟구치는 빛 그림자일까? 비추인 것의 본성은 무엇일까? 흐르는 물과 솟구치는 빛을 구분할 수 없어 그것을 ‘물빛’이라 부르더라도 남는 것은 왜 그가 물빛으로 낮게 열려서 스스로 우주거울이 되었느냐는 것이다.

한 생각, 우주거울의 순간들

마음눈을 열어서 그가 깨달은 한 순간의 진리는 숭엄한 대자연의 실재가 히말라야만은 아니라는 것이었다. 그 생각을 일으키니 모든 찰나의 순간들이 숭엄하였다. 삶의 초월성은 그렇게 한 생각을 일으키는 순간들로부터 비롯되었다. 물은 심연(深淵)이어서 마음눈의 안팎을 꿰뚫어 보여주는 우물이었고, 또 마음을 직접 가리키는 선(禪)의 뜨락이도 했다. ‘뜨락’을 쓰면서 일본 교토의 다이도쿠사(大德寺) 다이센인(大仙院)의 가레산수이(枯山水)를 떠올렸다.

우주거울인 그가 물가에서 물을 비추며 행하는 첫 번째 의식은 스스로를 잊어버리는 것이었다. 그가 그를 잊는 곳에서 그는 물이 일으키는 만행의 몸짓과 혼연히 일체가 되었다. 그는 이 물아일체의 순간들마다 마음눈의 셔터를 깜박깜박 감고 떴다. 옛 선사(禪師) 운문 문언(雲門 文偃, 865~949)은 실재에 합당하게 행동하기 위해서는, “걸을 때는 걷기만 하고, 앉아 있을 때는 앉아 있기만 할 것이며, 무엇보다도 절대로 동요하지 말라.”고(A. 벵크로프트 지음, 박규태 옮김, 『선, 실재를 직접 가리키는 것』, 평단문화사, 1986. 5쪽.) 했는데, 그의 움직임이 또한 그랬다.

<이 그 빛>의 사진들은 그가 어떤 풍경, 어떤 사물을 대상으로 인식한 것들이 아니다. 물을 마음거울에 비추는 행위가 물을 인식하기 위한 최소한의 ‘몸짓/눈짓’이 아니냐고 따져 물을 수도 있을 것이다. 맞다. 그러나 이미 앞에서 밝혔듯이 그는 물가에서 ‘스스로 잊기’의 과정으로 우주거울이 되는 순간들을 지속해왔다는 것이다. 대상에 대한 인식이 사라지는 순간의 물은 우주거울에 투영되어서 순수한 빛 무리의 물살/빛살로 탈바꿈되었다. 그것은 물성으로서의 물이 아닌 천변만화하는 공성(空性/眞如)로서의 물의 변신(술)이었다. 물이 빛 무리의 용오름으로 휘몰아가는 우주 은하의 한 세계가 찰나로 엮여서 ‘사진’(寫眞)이 되는 그 순간들!

그는 ‘한 생각이 일어나자마자 본성이 어그러짐’[動念卽乖]을 경계했다. 그가 몸눈/마음눈을 열 듯 카메라의 눈을 열어놓고 우주거울이 되었던 것은, 그의 본성이 그에게 있지 않고 물에 있다고 보았기 때문이었다. 그가 오랫동안 ‘찰나’를 한 주제로 사유했던 것은 자연만물이 모두 마음을 가졌다는 생각에서다. 물의 세계도 물 밖의 세계와 마찬가지로 한 세계의 우주이지 않은가. 물은 생명을 품고 낳아서 기를 뿐만 아니라 스스로 조절하고 스스로를 다스린다. 그러므로 <이 그 빛>은 한 생각을 일으킨 우주거울이 물의 본성을 투영시켜서 이것과 저것을, 이빛과 그 빛을 하나로(一如) 박은 순간들의 풍경이라 할 것이다.

물여울의 빛살, 빛 무리의 시학

사진이 되어서 인화된 물의 풍경들은 굽이치고 여울진다. 물비늘의 흔적들은 정지된 활동을 품어서 활동운화(活動運化)의 단면들을 보여주는데, 그 단면들에서 물의 근육, 물의 눈빛, 물의 눈물, 물의 침묵, 물의 춤, 물의 노래, 물의 문자를 읽고 듣고 보고 느낀다. 그 안에서 빛 무리는 물면을 타고 놀면서, 물면에 어리고 튕기면서 야단법석이다. 빛 무리의 언어로 바꿔 말하면, 물의 풍경들은 빛의 근육, 빛의 눈빛, 빛의 눈물, 빛의 침묵, 빛의 춤, 빛의 노래, 빛의 문자가 될 것이다. 그러니 물빛의 언어는 물살이면서 빛살이요, 물결이면서 빛결인 카오스모스의 불립문자(不立文字)일 것이다.

사진들 중 어떤 것들은 ‘멈춤’(止)을 지향한다. 멈춤으로서의 물의 실재는 우주거울에 되비쳐 한 찰나의 영속이 된 것이다. 전시장에서 관객은 물의 현현을 보게 될 것이다. 그런데 그 ‘봄’(觀)은 찰나로 존재했던 물가의 우주거울[작가]이기도 해서, 관객은 스스로를 잊어버린 우주거울이 곧 ‘관객 그 자신’으로 되살아 오르는 기묘한 체험을 하게 될 것이다. 그 체험이 곧 물의 실재를 엿볼 수 있는 시간이기도 하다. 또한 관객이 관객으로서 물을 있는 그대로 보는 순간은 그가 이 세계를 객관적으로 이해하게 되는 순간이기도 하다. 그 자리에서 마음눈이 떠지는 순간이기 때문이다.

사진들 중 어떤 것들은 ‘흐름’(流)을 지향한다. 흐름으로서의 물의 실재는 아무런 흔적도 남기지 않고 마음속을 스쳐 지나가도록 허락하는 것이다. 이 또한 있는 그대로를 사유하는 것이지만, 중요한 것은 물이 아니라 마음에서 떠오르는 자기를 비우는 것이다. 물빛의 눈빛과 ‘빛그늘’(日影)이 한데로 어울리면서 수천수만의 빛 무리를 띄운 사진들에서 그 미묘한 흐름을 확인할 수 있을 것이다. 그 빛 무리는 물면에 어린 것이 아니라 물밑에서 솟아오른 반짝임이다. 휘황한 물의 몸이요, 물의 영혼이다.

사진들 중 어떤 것들은 ‘결’(波)을 지향한다. 그 결은 물결이고 바람결이며 빛결이다. 물무늬는 돌 하나가 일으키는 결이기도 하고, 물이 물로 부딪히고 빛이 빛으로 튕겨서 일어서는, 아니 눕고 뒹굴고 쏟아지는 우주 은하의 흰 폭포수이다. 그것의 포말이다. 결의 이미지를 두고 물(본성)과 돌(상념)과 실재를 의문하지 말자. 흰 빛 무리의 난장은 잡념이 가득한 우주거울이 아니다. 그것은 한바탕 소리 내어 웃는 ‘웃음’(笑/素)에 다름 아니다. 흰 빛 무리의 난장이 ‘몸’에서 크게 터지는 순간을 생각해 보라! 바로 그 순간이 곧 돈오이다.

이창수는 우주거울이 되어 물낯을 가만히 응시했다. 응시하는 순간들은, 그 찰나의 시간들은 스스로를 잊는 시간이었고, 비우고 지우는 시간들이었다. 그렇게 물빛에서 떠올린 사진들은 찰나의 계면에 새긴 빛 무리의 언어요, 그 언어로 쓴 시학이었다. 우리는 물의 이미지를, 빛의 이미지를 보고 있으나, 그가 우주거울에 박은 것은 빛의 언어로 쓴 물의 경전일 것이다. 나는 다만, 그 경전의 서문을 읽은 정도일지 모른다. 본문은 관객의 몫이다.

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari