이선영

소통의 몸통을 향해

이호억 전 (8.29—9.23, 갤러리 조선)

이선영(미술평론가)

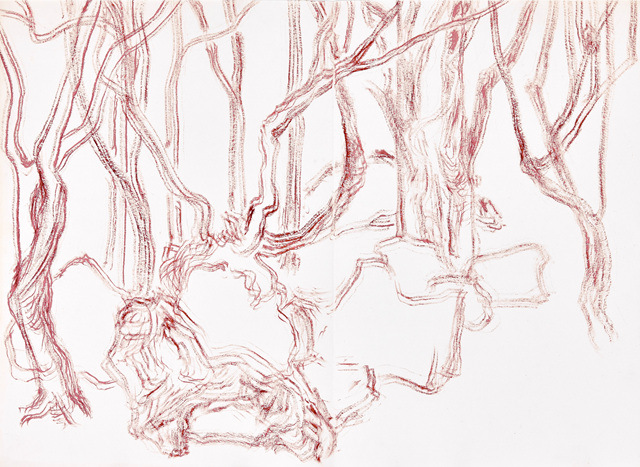

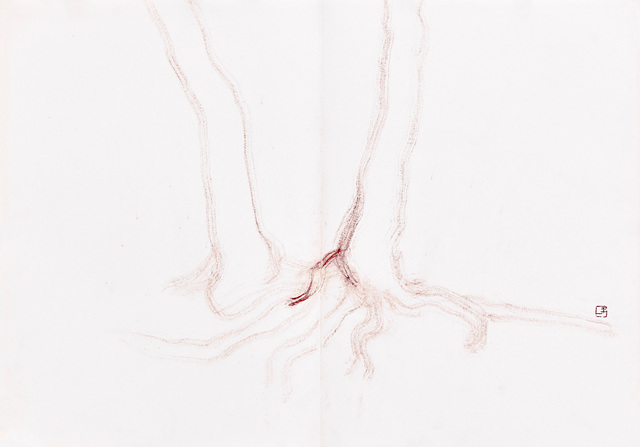

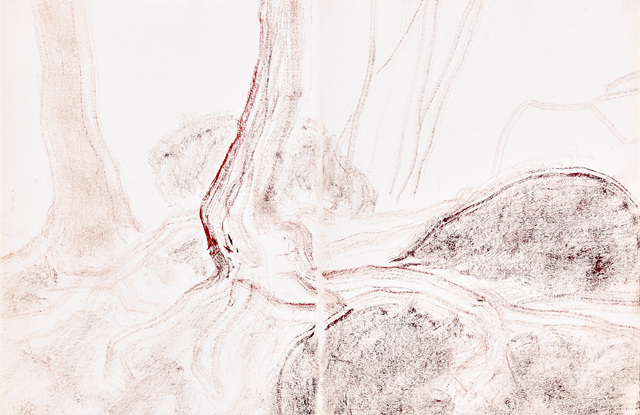

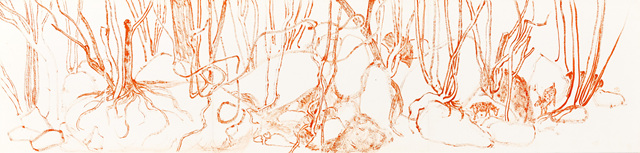

이호억의 ‘붉은 얼굴’ 전에는 제목과 달리 얼굴이 나타나 있지 않다. 그렇지만 몸을 비롯한 온 우주의 압축도라고 할만한 얼굴의 위상은 가진다. 동양의 전통사상을 비롯한 근대이전의 세계관에서 인간이든 얼굴이든 그 자체로 고립된 적은 없었다. 나무와 돌 등이 주로 등장하는 풍경에는 육신의 안팎, 그리고 머리와 마음속의 광경이 내재한다. 그의 작품은 무인지경(無人之境)이지만, 인간에게 일어나는 심리적, 생리적 사건들이 펼쳐지는 풍경에 인간을 따로 그려 넣을 필요는 없다. 서사의 주인공들이 생략된 작품은 이전에 현실풍자 및 비판적인 작업을 해왔던 이력과 비교하면, 가해자도 피해자도 모두 빠진 빈 무대인 셈이다. 그는 무대만 가지고 연극을 한다. 몸살을 앓듯 이리저리 비틀린 나무들의 모습에서 인간의 정념을 전달하는 대리 배우들이 보인다. 그는 계절감을 알 수 없는 공간 속에서 식물의 줄기 아랫부분을 주목하는데, 뿌리뽑히지 않으려는 몸짓이 그대로 굳어진 모습들, 그럼에도 불구하고 거센 태풍이라도 만난 양 바위를 움켜쥔 채 쓰러진 밑둥의 모습은 표현주의적이다.

안덕 곶자왈, 화첩에 분채, 34x46cm, 2018

덕숭산의 고요, 화첩에 분채, 34x46cm, 2018

덕숭산, 화첩에 분채, 33x50cm, 2018.

애월의 지문, 화첩에 분채와 수묵, 35x98cm, 2018

운장산_달팽이II, 화첩에 분채 석채, 34x46cm, 2018

해부학적 차원에서 보자면 고통과 희열에 휩싸인 기관들의 상태다. 이번 전시에서 이전 작품과 연관된 것은 [시간과 움직이는 것과 살아있는 것]이다. 나목이 가득한 숲에 검은 새들이 사회 속에서 벌어지는 이런저런 역할을 나눠맡고, 가운데 부처가 그러한 세태를 한쪽 눈으로 보는 작품이다. 이 작품에서 보고/보이는 대상들을 모두 빼면 나오는 숲을 이번 전시에서는 전경화 했다. 작가는 작품 변화라는 불연속적 도약을 위해서 극단적인 고립을 택했다. 이러한 고립은 소통 자체를 거부하기 위해서가 아니라, 일보 전진을 위한 물러남을 말한다. 30대 중반의 작가로서는 적어도 청년기에 펼쳐진 ‘스마트’한 디지털 생태계의 잡음들로부터 자유롭지 못했을 것이다. 디지털도 아나로그와 함께 세계를 이루는 중요한 생태계지만, 결국 붓을 잡아야 하는 작가에게 중심은 자신, 특히 자신의 몸통에 있다. 사생 수묵을 주로 하는 그는 벌거벗은 심정으로 풍경을 본다. 현장에 던져진 그는 손끝이 아니라 척추와 어깨를 동원해서 그린다.

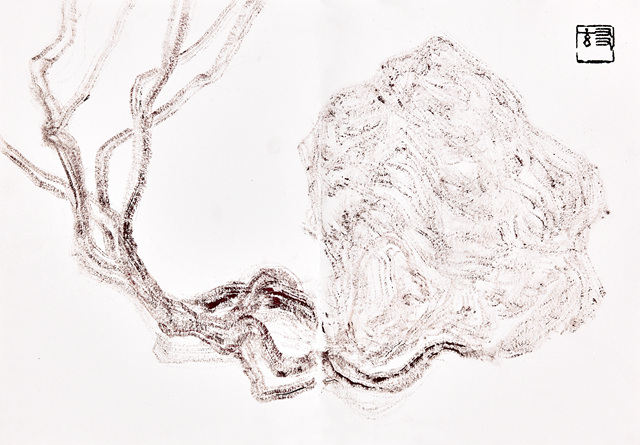

온몸이 동원되는 작품은 주체/객체의 이분법을 무화시킨다. 풍경은 재현되는 것이 아니라 실시간 교감한 상황의 직접적 전달을 지향한다. 갈필의 선은 입자로도 보이는데, 자연의 근본요소를 이루는 원자같은 입자는 이러한 생성과 소멸의 과정을 전달하는데 적합하다. 나무를 그리기 위해 작가는 나무가 된다. 바위를 그리기 위해 작가는 바위가 된다. 작품은 인간/자연의 미동이 기록된 결과물인 셈이다. 가령 작품 [애월의 지문]에서, 흘러나온 용암이 굳기 전에 밀물과 썰물이 남겨놓은 흔적을 담고 있는 제주의 풍경은 용암이 사라지고 바위가 탄생하는 순간을 지진계처럼 기록한다. 작가가 남성이다 보니 남성의 성적 정체성도 드러난다. 바위를 움켜쥐고 있는 붉은 뿌리들에서 연상되는 성적 기관이나 정액이 분출되는 듯한 난초 잎의 표현이 그것이다. 이 전시에서 가장 큰 8폭 병풍 작품 [돌을 찢는 남자]는 원기 왕성한 남성성에 대한 욕망을 표현한다.

녹림망향(鹿林望鄕), 화첩에 주먹, 41.5x172cm, 2017

대천일몰(大川日沒), 화첩에 초묵, 35x98cm, 2017

수덕사 대웅전 곁에서, 화첩에 빙묵, 35x98cm, 2017

시간과 움직이는 것과 살아있는 것, 장지에 먹 분채 식물성 안료, 125X193cm, 2017

빈 집, 장지에 식물성 안료 석채 분채, 92x79cm, 2018

친구의 이른 죽음과 부친의 병을 계기로 시간성이 장착된 육체를 생각하게 된 작가에게 몸은 시간 속에서 흔들리는 풍경이 되었다. 육체는 디지털 생태계가 집요하게 목표로 하는 최후의 식민지이다. 심신의 중심을 잡지 못하면 온갖 코드의 홍수 속에서 방향을 잃는다. 작업에 필요한 방향성을 얻기 위해 선택한 자발적 유폐는 진정한 소통을 위한 계기가 되었다. 작업의 전제조건인 몰입은 예술작품을 비롯한 색다른 소통, 즉 소통의 몸통을 지향한다. 스스로를, 또는 세상을 있는 그대로 바라보지 못하게 하는 잡음을 조금씩 걷어내면 들려오는 소리가 있다. 갈필로 미세하게 그려진 그의 그림은 미세한 소리를 입자로 이루어진 선으로 기록하게 한다. 붓이 지나간 순서를 알아볼 수 있을 정도로 한 호흡에 그려진 선들이 외적이자 내적인 풍경을 만든다. 아교를 조금만 넣어서 수분이 부족한 선은 종이라는 피부 위에 그것이 놓였던 바위나, 화첩 자국을 그대로 남긴다.

한 호흡에 그려진 선들에 육체와 무의식의 흔적이 드러나듯, 작가의 확장이라고 할 수 있는 매체의 물질적 조건을 숨기지 않는다. 몸의 연장인 붓에 피부의 연장인 종이는 그러한 발견들을 기록하는 매체이다. 붉은 안료를 묻힌 갈필의 풍경에는 피부 아래의 모습까지 내비치는 듯하다. ‘붉은 얼굴’ 전은 붉게 상기된 얼굴, 피부 아래의 핏줄들이 활성화된 상태를 투명하게 비춘다. 나무들과 나무의 뿌리가 움켜쥐고 있는 바위는 마치 기관들처럼 얽혀있다. 몸으로서의 세계, 또는 세계로서의 몸이라는 현상학적 상황에서, 소통은 인간적 차원뿐 아니라, 인간 이전과 이후를 모두 포함하는 광폭의 비전을 향한다. 사방에서 불어오는 겨울바람에 온몸의 감각을 마비시킨 작가는 홀로 마주한 조부의 비석에서 온기를 느끼고 사물 그자체에서 발산되는 이야기를 듣기 시작했다. 그 후 제주도나 태평양의 외딴섬 등의 바위에 새겨진 물결이나 수면 아래의 풍경 등에서 타자와 자신의 얼굴을 발견했다. 타자의 얼굴과의 대면은 코드들의 잡음 속에서 진정한 소통의 기준이 되어주었다.

돌을 찢는 남자_팔(八)폭 괴석도, 가변설치, 183x900cm, 2016

출전; 월간미술 2018년 10월호

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari