상세정보

메트로폴리스, 판타스마고리, 멜랑콜리

김진영│예술비평

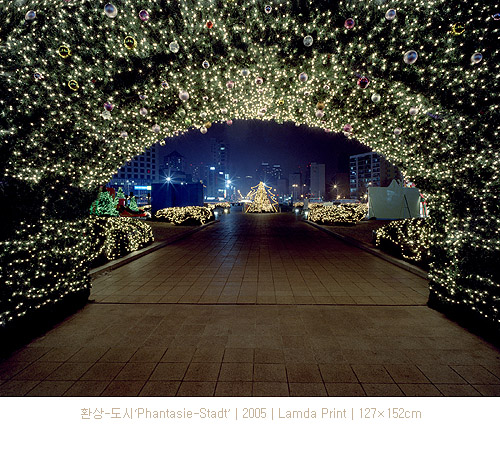

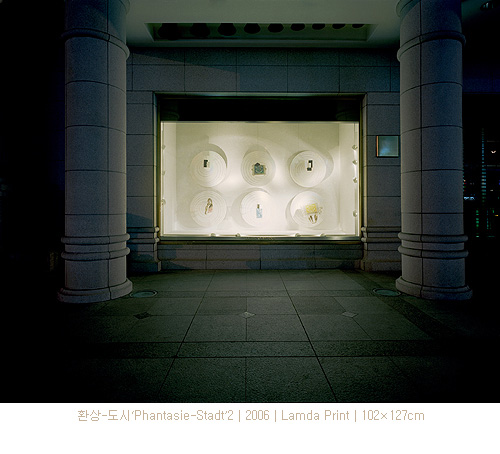

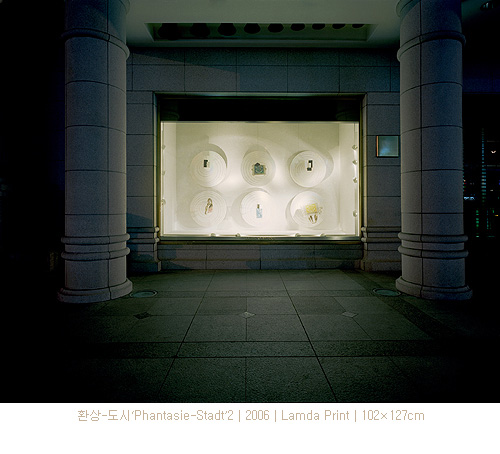

이익재는 메트로폴리스 서울의 밤풍경을 프레임 안에 담는다. 서울은 너무 넓어서 그의 사진들 안에 들어 있는 장소들, 건축물들, 실내 공간들은 우리가 한 번 있어 본 곳이기도 하고 한 번도 가 본적이 없는 생소한 곳이기도 하다. 하지만 이익재가 보여주는 서울의 밤 풍경들 앞에서 그러한 실제적인 공간 체험의 여부는 사실 그다지 중요치 않다. 왜냐하면 사진들 속에 들어 있는 공간 오브제들을 통해서 이 익재가 시각적으로 드러내고자 하는 건 구체적인 어느 공간의 실제적 재현이 아니기 때문이다. 이익재의 사진 속 풍경은 분명 서울 어느 곳에 존재하는 공간이지만 그러나 그 공간은 디지털 리터칭 작업을 통해서 저마다 독자적 공간, 즉 프레임 안에서만 존재하는 사진적 공간으로 새롭게 태어난 공간들이다. 다시 말해서 개개의 구체적 공간들을 그 공간들이 들어 있는 콘텍스트로부터 의도적으로 분리된 다음 빛과 색 그리고 공간 코드화에 의해서 재구성된 몽타쥬 공간들이다. 따라서 이익재의 사진들이 메트로폴리스 서울의 야경을 보여주고 있다고 말하는 건 옳지 않다. 이익재의 재구성 된 풍경 앞에서 우리에게 필요한 건 그 사진 공간 안에서 구체적인 공간을 재차 확인하는 시선이 아니라 역으로 재구성 된 사진 공간을 통해 실재하는 공간들을 다시 발견하는 시선이다. 그렇다면 이 이익재의 대도시 야경 사진들은 우리들에게 무엇을 읽게 만들고 또 그러한 사진적 독서를 거쳐 우리가 마지막에 발견하게 되는 대도시 경험은 어떤 것일까?

이익재의 야경 사진들 속에서 우리가 먼저 발견하게 되는 건 지극히 단순하고 자연스러운 사실, 즉 메트로폴리스 서울의 환상적인 밤풍경을 구성하는 가장 베지컬한 요소가 다름 아닌 ‘밤과 빛’이라는 사실이다. 메트로폴리스의 불야성을 직조해 내는 두 요소들이 밤과 빛이라는 사실은 매우 당연해도 밤은 자연현상이지만 그 밤을 낮보다 더 빛나게 만드는 건 인공광이라는 사실을 주목하게 되면 그 당연함은 더 이상 친숙함이 아니라 낯설음으로 다가온다. 하지만 그 낯설음이 낮과 태양광의 관계와 다르게 밤과 인공광의 관계는 이미 자연관계가 아니라는 사실을 새삼스럽게 발견하는 것만으로 끝나는 건 아니다.

환상적이고 동화적이어서 우리를 낮보다 더 편하게 만들기도 하는 소위 메트로폴리스 나잇 랜드 스케이프의 세계가 19세기 중엽 물질 혁명을 불러 온 산업 혁명 이전에는 존재하지 않았던 비자연적 세계, 즉 밤이라는 자연과 전기라는 기술 발명품이 빚어 낸 일종의 하이브리드 세계 (Hybrid-Natur)임을 깨닫게 되면서 그 낯설음은 더욱 증폭 된다. 그리고 그 낯설음은 한 발 더 나아가 우리의 일상 공간이 되어 있는 메트로폴리스 자체를 다시 바라보게 만드는데 그렇게 낯설어진 시선으로 만나게 되는 메트로폴리스의 야경은 더 이상 환상적이고 동화적인 시각적 풍경이 아니라 근대라는 이름과 더불어 태어나 지속적으로 구축되어 이제는 우리의 일상 세계가 되어버린 공간 테크놀러지의 환경이 무엇인지를 깨닫게 만든다.

다음으로 우리가 이익재의 야경 사진들로부터 발견하는 되는 건 비판적 도시 이론가들이 현대 대도시와 시장 자본주의와의 관계를 설명하기 위해서 사용하는 보편적 개념, 즉 ‘판타스마고리 (Phantasmagorie)'의 구체적인 얼굴이다. 판타스마고리가 마치 우리가 자동차의 헤드라이트 앞에서 그러하듯 어떤 대상이 강렬한 인공광에 둘러싸여 그 대상을 바라보는 사람의 시력을 마비시키고 그러한 눈 멈 때문에 대상을 착각하게 만드는 일종의 시각적 현혹현상을 지칭한다면, 마르크스와 벤야민에게 그러한 현혹현상을 만들어내는 건 무엇보다 메트로폴리스를 거대한 백화점으로 바꾸어 놓는 화려한 상품들이었다. 특히 벤야민에게 대도시 야경은 현대 대도시를 현혹의 주문권으로 만들고 그 주문권 안에서 살아가는 도시 거주자들을 주문 걸린 소비자로 가두어 놓는 메트로폴리스의 판타스마고리적 얼굴을 가장 잘 드러내는 시각적 현상이었다.

이익재의 야경 사진들도 다르지 않다. 그곳이 이벤트를 위해서 지어진 조형물이든 영화를 보거나 쇼핑을 위해 우리가 찾아가는 메가 복스의 실내 풍경과 루비똥 백화점의 외부 풍경이든 이익재의 사진 프레임 안에 들어 있는 공간들은 모두가 시장 공간들이다. 그 공간들의 주인은 상품들이며 우리는 그 공간 안에서 다만 소비 주체로서의 역할만을 지닐 수 있을 뿐이다. 하지만 보다 중요한 건 이 공간들이 상품들과 우리들 사이의 도치된 주인-하인의 관계를 미처 깨닫지 못하도록 장치화 된 공간, 즉 판타스마고리의 공간이라는 사실이다. 다시 말해서 이 공간들은 모두가 밤이라는 자연의 몸 안에 인공광과 인공색을 수혈하여 만들어진 일종의 사이비 자연 공간이며 기술적으로 재창조된 그러한 사이비 자연성 때문에 우리는 그 안에서 일어나는 모든 일들을 마치 자연 현상인 것처럼 받아들이는 현혹상태에 빠져드는 것이다. 그러한 현혹관계를 깨닫는 일은 쉽지 않다. 실제 공간을 본래의 콘텍스트로부터 분절한 다음 빛과 색의 디지털 리터칭을 통해 개개의 공간들을 보다 환상적으로 재구성하는 이익재의 야경 사진들은 대도시 공간의 판타스마고라적 성격을 역설적으로 드러내기 위한 사진적 전략일 것이다.

하지만, 아마도 이것이 이 익재의 야경 사진들 속에서 우리가 마지막 발견하는 사진적 경험일 것인데, 우리들 중 그 누가 화려하고 동화적인 메트로폴리스 서울의 야경 안에서 대도시적 외로움과 쓸쓸함을 맛보지 않았겠는가? 번화가의 밤거리를 걸으면서 또는 번잡한 소비 공간의 어느 한 곳에서 문득 낯설게 아니면 오래 된 친구처럼 우리의 곁으로 다가드는 이 도시적 멜랑콜리는 (에드워드 호퍼의 ‘Nighthawks'를 기억해 보라) 환상적이고 몽환적인 이익재의 야경 사진들 안에서도 우리에게 찾아 든다. 이 익재의 밤풍경 안에는 사람의 흔적이 없다. 사람의 흔적이 지워진 빛과 색으로 가득한 밤의 공간들은 텅 비인 화려함으로 빛나고 그 공허하게 아름다운 밤의 풍경 앞에서 우리는 모르는 사이에 다가 선 멜랑콜리의 목소리를 듣는다. 하지만 그 멜랑콜리가 그저 잠깐 머물고 지나가는 일시적 감상일 뿐일까? 아닐 것이다. 화려하고 환상적인 대도시 야경을 사람의 흔적이 지워진 공허의 공간으로 재구성 하는 이익재의 야경 사진들이 불러일으키는 멜랑콜리 - 그 낯선 쓸쓸함은 대도시 판타스마고리의 현혹성과 그 안에서 무력하게 일상을 영위하는 우리들 자신의 모습에 대한 아픈 자각으로부터 전해오는 정서적 충격일 것이기 때문이다.