상세정보

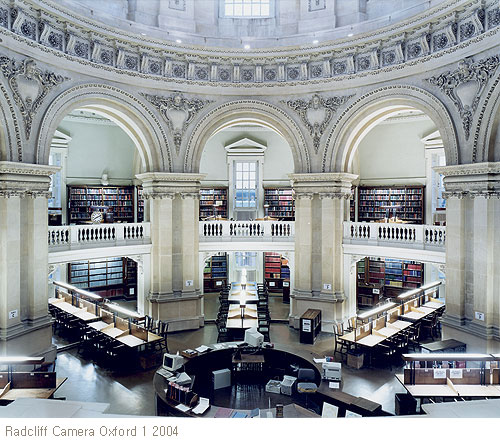

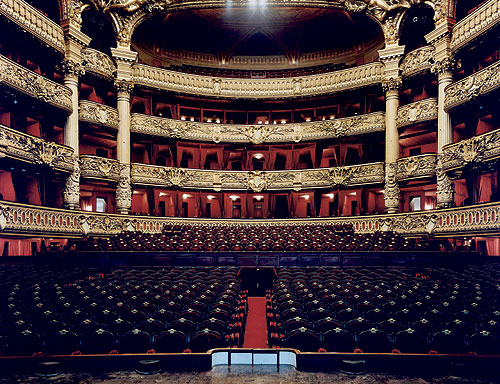

국제갤러리는 독일 출신의 사진작가 칸디다 회퍼의 국내 첫 개인전을 개최한다. 독일 현대 사진의 대표적인

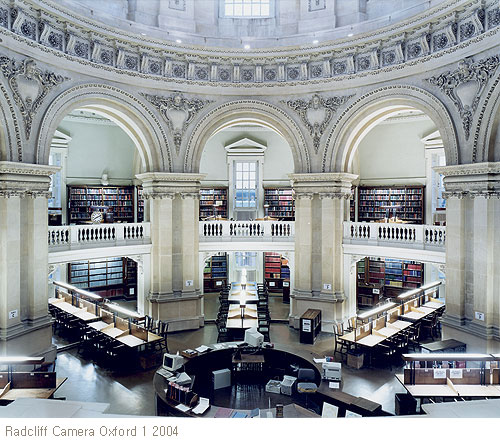

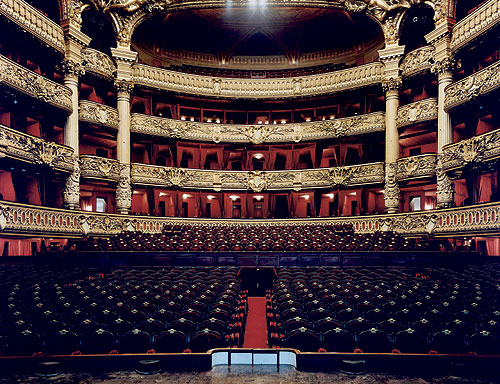

작가인 칸디다 회퍼는 30년이 넘는 기간 동안 공공도서관, 오페라 극장, 궁궐, 박물관 등 공적인 공간, 혹은 문화유산이라고 부를 수 있는

건축물들의 내부 공간을 사진으로 찍어왔다. 웅장하고 화려한 건축물의 내부를 다룬 이 사진들은 그러나 단순한 건축사진은 아니다. 인간의 풍요로운

문화활동을 상징하는 이 공간 속에는 인물이 부재하는 것이 특징이다. 사진 속 인물의 부재는 그 공간 속에서 인간의 존재와 역할을 다시 한번

숙고하게 만들며 수년에 걸친 인간의 문화활동을 축적되어 있는 이 공간들은 사진의 즉각성을 뛰어넘는 기념비적이고 초월적인 느낌을 준다.

국제갤러리의 이번 전시에는 2003년에서 2005년까지의 최근 작품들이 20여 점 출품된다.

1944년 독일 에버스발데(Eberswalde)에서 태어난 칸디다 회퍼는 1973년에서

1982년까지 뒤셀도르프 예술대학(Kunstakademie Dusseldorf)에서 영화와 사진을 수학했다. 뒤셀도르프 예술대학은 당시 독일에서

가장 영향력 있는 미술학교로 1976년에는 처음으로 베른트 베허(Bernd Becher, b. 1931)가 강의하는 사진학 강의가 개설되었다.

같은 해부터 베허 교수의 사진학 강의를 듣기 시작한 칸디다 회퍼는 "베허 학파" 1세대 작가로 불리게 된다.

1) 1970년대부터 "공적인 공간"이라는 일관된 주제로 작품활동을 해온 칸디다 회퍼는 유럽과

미국의 갤러리와 미술관에서 수많은 개인전을 가져왔으며 2002년에는 제11회 카셀 도큐멘타에 참가했고, 2003년에는 마틴

키펜베르거(Martin Kippenberger)와 함께 제50회 베니스 비엔날레 독일관을 대표하기도 했다. 현재 작품활동과 강의를 하면서 쾰른에

살고 있다.

지난 30여 년 동안 칸디다 회퍼는 공공도서관, 박물관, 오페라 극장, 궁궐, 은행, 동물원 등

인간 활동의 중심이 되는 "공적인 공간"에 관심을 가져 왔다. 그녀의 사진 속에 등장하는 이런 공간들은 전 세계 여러 도시에 흩어져 있고 다양한

시대를 반영하는 건축물의 내부공간들로 인간이 부재한 것이 특징이다. 이러한 주제는 독일 현대사진계보의 출발점이자 칸디다 회퍼의 스승이었던 베른트

베허의 영향을 반영한다. 1950년대 말부터 산업건축물 사진을 찍어온 베른트 베허는 "사진은 언제나 모든 세부와 질감을 보여주어야 한다"는 주장

하에 "형태가 스스로 말을 하고 이해될 수 있도록" 유도하기 위해 최대한 객관적인 사진을 추구해왔다.

2) 작가의 개입을 최소화한 중립적인 태도로 인공조형물을 재현하는 점에서 칸디다 회퍼의

사진들은 기본적으로 베허의 개념에서 출발한다.

그러나 베허의 사진이 건축물을 "익명의 조각"으로 재정의하면서 그 기하학적 형태 및 즉물성에

초점을 맞추는 것과는 달리, 칸디다 회퍼의 사진은 건축물과 인간의 관계에 보다 집중하는 것이 특징이다. 이 사진들은 특정한 공간은 그 안에 있는

사람에게 영향을 주고, 반대로 사람들의 집단적인 사고방식에 의해 영향을 받는다는 믿음에서 출발한다. 공공도서관, 오페라, 궁전, 공항 등의

건축물들은 인간의 문화활동이 이루어지고 또 그 문화활동의 산물로서 존재하는 공간들이며 원칙적으로는 누구에게나 허용된 열린 공간이다. 따라서

인물이 부재한 칸디다 회퍼의 사진 속 공간들은 어딘가 모르게 부자연스러운 느낌을 주면서 이 모든 것을 만들어 낸 주체이자 그 속을 걸어 다니는

인간의 존재를 의미심장하게 연상시킨다.

인간의 부재가 가져오는 또 하나의 효과는 질서, 체계의 개념이 순수하게 보존된 완벽하고

이상적인 공간의 창출이다. 원초적인 고요함, 순수함, 장엄함이 느껴지는 이 공간을 표현하기 위해서는 그 물건들을 만들어내고 체계적으로 정리하고

또 사실상 이용하는 주체인 인간은 화면에서 사라져야 한다. 인간의 존 재는 소음과 먼지, 쓰레기를 만들어내고 감정과 이야기를 개입시키기

때문이다. 인간의 존재를 배제하면서 일시적이고 단편적이고 가변적인 것, 감정과 이야기는 모두 사라지고 결국 건축물과 그 속에 놓인 사물들만이

남아 스스로 이야기를 하는 듯하다. 미하엘 크뤼거(Michael Kruger)의 표현을 빌자면 객석과 무대가 모두 텅 비어버린 극장이 그

자체로서 배우가 되는 것이다.

칸디다 회퍼는 자신의 사진이 공간과 사물들이 지니는 마치 '마법과 같은' 존재감을 추구한다고

말한다. 그리고 이러한 독특한 분위기를 표현하기 위해 작가는 인위적인 설정이나 카메라 조작을 가능한 자제함으로써 공간과 사물의 형태들이 스스로

말을 하도록 유도한다. 작가는 광각 렌즈를 사용하여 가능한 넓은 공간을 화면 속에 담고, 정면구도나 대각선 구도를 취함으로써 대중에게 공개된

열린 공공장소의 느낌을 전달한다. 인공조명과 자연광선을 사용하며 플래쉬는 사용하지 않는다. 또한 화면 가장자리에서 일부분이 잘려나간 사물들은

카메라가 특수한 위치에 놓여 있음을 암시함으로써 관찰자가 사진 속 장면 어디엔가 존재하고 있었음을 확인시켜 준다.

1. 베허 학파는 1970년대와 1980년대에 뒤셀도르프 대학에서 베른트 베허 교수의 가르침을

받은 작가들로 토마스 루프(Thomas Ruff), 토마스 스트루트(Thomas Struth), 안드레아스 구르스키(Andreas

Gursky), 악셀 휘테(Axel Huette) 등이 이 그룹에 속해 있다. 이들은 모두 세계 사진계에 큰 반향을 일으켰다.

2.

베른트 베허(Bernd Becher, b. 1931)와 힐다 베허(Hilla Becher, b. 1934) 부부는 50년 이상 일관된 모티브와

작업방식으로 산업구조물의 사진을 찍어왔다. 대상이 원근감에 의해 애곡되는 것을 방지하기 위해 수평앵글을 사용하고 최대한 중립적인 외관을 보여주기

위해 흐린 광선에서 촬영하는 것을 원칙으로 한다. 또한 배경은 되도록 아무 것도 없는 지점을 선택하여 관객으로 하여금 대상 이외에는 어떠한 것도

보지 않도록 한다.