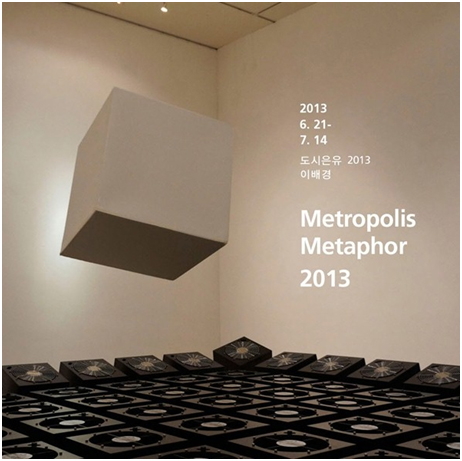

AK Gallery는 그 동안 인터렉티브 비디오를 통해 시간과 공간에 관한 새로운 인식의 영역을 확장시키는 미디어 작업을 선보였던 이배경 작가의 개인전을 개최합니다. ‘Metropolis Metaphor 2013’ (도시 은유 2013) 라는 제목의 이번 전시는 그가 그 동안 선보인 인터렉티브 비디오 작품 이외에 키네틱 설치 작품과 9여 점의 사진을 새롭게 선보이며, 도시에 대한 직접적인 시각적 재현이나 현란한 인터렉티브 기술에 의해서가 아니라 극도로 절제된 미니멀한 흰색 정육면체의 움직임을 통해 작가가 바라보는 도시와 자연의 이야기를 담아내고 있습니다. 그의 키네틱 작품과 함께 자연을 새롭게 담아낸 사진을 통하여 스마트폰, 인터넷 속에 살고 있는 우리에게 자연이란 무엇인지 물음이 던지며, 도시 안에서 현대인에게 익숙해진 자연에 대해서 생각하게 하는 기회를 선사하는 전시가 될 것입니다.

이배경 작가는 그 동안 영상과 인터렉티브(interactive) 작업을 통해 시간과 공간, 개인의 경험에 관한 새로운 인식의 영역을 확장시키는 미디어 작업을 해왔다. 비디오 카메라를 이용하여 대상의 위치를 인식하고 움직임을 추적한 값을 변환하여 또 다른 시각적 이미지로 보여주는 비디오 트래킹 (video tracking)을 사용하고, 전시장을 둘러싼 360도 각도의 풍경을 동시에 볼 수 있는 파노라마 영상을 선보이며 인상의 시각적 한계를 넘어서 인식하는 새로운 인식의 공간을 창출하였다. 작품과 관람객과의 상호 작용성을 강조하여 관객과의 소통을 통해 미디어의 발달로 인한 감각의 확산과 새로운 인식의 세계를 열기 위한 다양한 실험을 진행해 오며, 상호작용으로 만들어지는 새로운 소통의 체계와 기능의 무한한 가능성을 여는 작품을 선보여 왔다.

이번 전시에서는 작가가 그 동안 선보인 인터렉티브 비디오 작품이 아닌 키네틱 설치 작품인 「Metropolis Metaphor 」을 선보인다. 송풍기와 초음파 센서가 장착된 에어모터 64개에 의해 움직이는 흰색 정육면체를 통해 그가 주목해왔던 도시와 바람에 대한 이야기를 풀어낼 예정이다.

도시에 대한 직접적인 시각적 재현이나 현란한 인터렉티브 기술에 의해서가 아니라, 극도로 절제된 미니멀한 흰색 정육면체의 움직임을 통해 간접적으로 보여지는 바람으로 이야기를 펼쳐낸다. 이전 작품들에서도 그랬지만, 이배경 작가의 작품 속에서 중요한 것은 오브제 자체가 아니라, 오브제를 움직이게 하는 원동력인 바람이고, 그로 인해 만들어진 움직임의 동선이다. 어쩌면 오브제는 보이지 않는 것을 보이게 하기 위한 최소한의 장치이다. 이번 작품에서 그 보이지 않는 그러나 작가가 드러내고 싶었던 핵심요소는 바로 ‘바람’이다. 그리고 그 ‘바람’은 작가가 바라보는 도시와 자연을 아우르는 공통분모이다.

전시장에 설치된 64개의 송풍기는 마치 도시를 가득 메운 빌딩의 냉 난방기 송풍기들을 닮아있다. 하지만, 그 송풍기들이 만들어내는 바람에 의해 움직이는 하얀색 정육면체는 일상적인 도시 이미지와 다르다. 아니 오히려 훨씬 ‘자연’스럽다. 바쁘지도 급하지도 빼곡하지도 않은 여유 있고 느슨한 평안함. 어느덧 현대인에게 도시는 그런 자연이 되어버렸다.

송풍기와 하얀 색 정육면체를 통해서 그가 표현하려는 도시 은유(metropolis metaphor)는 그가 은유하는 방식에 대해 고민하게 하고, 그가 도시를 바라본 방식에 대해서, 그리고 그와 연결되어 있는 ‘자연’을 대하는 태도에 대해서 생각하게 한다. 분절화되고 병치된 사진 이미지 속 자연은 우리가 알고 이해하고, 대면하게 되는 자연의 본질을 새삼 되묻는다.

만일 누군가의 말처럼 현대미술이 보는 이로 하여금 끊임없이 고민하게 하고, 질문하게 하고 그가 살고 있는 일상을 낯설게 하는 것이라면, 이배경 작가의 이번 작품들은 충분히 그 역할을 다하고 있다. 당연스럽게 받아들이는 자연에 대해 물음표를 던지고, 도시 안에서 현대인에게 익숙해진 자연에 대해서 생각하게 하는 기회를 제공하였기 때문이다.

송풍기, 초음파 센스가 하나의 단위로 구성된 에어모터 64개가 40cm 높이의 나무구조물 위에 설치된다. 구조물 위에 설치된 센서와 송풍기에서 나오는 바람의 힘으로 육면체가 공중에 떠다닌다.

“10sec 2012”는 시간과 움직임을 담기 위한 작업의 일환이다. 고정된 카메라를 통해 하나의 피사체를 10초간 연속적으로 촬영한 뒤 촬영된 10장의 연속 컷을 세로조각으로 자른 다음 해당하는 사진을 초에 맞게 다시 한 장의 화면에 조립 완성하였다.

아카시아, 당근, 싸리나무, 담쟁이와 같이 자연에서 볼 수 있는 식물들을 찍은 사진들은 시간 별로 나뉘고, 나눠진 시간대의 사진들이 한 화면에 담아 공존하도록 하였다. 한결 같다고 생각했던 자연을 분절시키고, 분절된 시간들을 한 폭에 담았다.

자연이 더 이상 자연스럽지 않은 도시의 한 켠에서, 새로운 자연이 태어난다.

신보슬

하얀색 정육면체가 공간위에 둥둥 떠다닌다. 참 기이한 풍경이다. 눈에 띄게 드러나는 특별한 장치가 있는 것도 아닌 듯한데, 하닐 없이 떠다니는 하얀색 정육면체.

부드럽게 부유하는 하얀색 정육면체를 보자마자, 문득 오래전 보았던 영화의 마지막 장면이 떠올랐다. 셈 멘더스 감독의 <아메리칸 뷰티>. 너무 오래되어 줄거리도 가물가물하지만, 마지막 장면만은 생생하다. 영화 속 주인공 리키가 찍은 바람에 날리는 비닐봉지 장면. 그리고 이어지던 독백.

“너무나 많은 아름다운 것들이 존재해.

이 세상엔 말야.

그걸 느끼면 참을 수 없어.

가슴이 움츠러들려고 하지”

사실 비닐봉지 하나쯤 바람에 날리는 일이야 별로 대수로운 일도 아니다. 하지만, 일단 그것이 카메라 렌즈 안에 포착되고 나면, 상황은 달라진다. 일상적이었던 것이 생경해지고, 심지어 그 움직임 하나하나가 아름다워 감탄을 자아낸다. 그리고 나도 모르게 그 움직임에 빨려 들어간다.

하얀 정육면체가 무상하게 공중에 떠다는 이배경의 <메트포폴리스 메타포 Metropolis Metaphor>을 처음 보았을 때 느낌이 딱 그랬다. 그저 흔한 하얀색 정육면체일 뿐인데, 떠다니는 이 녀석을 보고 있자니 마치 살아 있는 생명체 같기도 하고, 그 움직임이 우아하고 아름다웠다. 급하지도 바쁘지도 않게 무중력의 우주선 안에서 유영하는 우주인 같은 움직임. 어색하고 낯설어야 하는 하얀 정육면체의 유영이 어느덧 익숙해져 하염없이 바라보고 있다. 그리고 한 순간. 지금 바라보는 것은 하얀 색 정육면체의 오브제가 아닌, 바로 그 정육면체를 움직이게 하는 송풍기의 바람임을 깨닫게 된다.

송풍기와 초음파 센서가 장착된 에어모터 64개로 만들어진 <메트로폴리스 메타포>는 제목에서 유추할 수 있듯이 지금까지 이배경이 주목해왔던 도시와 바람에 대한 이야기의 연장에 있다. 물론 ‘메트로폴리스’라는 용어를 떠올릴만한 그 어떤 밀집된 초고층 빌딩의 모형도 없고, 첨단 테크놀로지를 예상해볼 만한 거대한 장비들도 없다. 다만 송풍기와 하얀 정육면체가 있을 뿐이다. 마치 영화 <아메리칸 뷰티>의 리키가 흩날리는 비닐봉지 자체를 드러내려는 것이 아니라, 바람에 따라 흩날리게 한 바람과 비닐봉지의 움직임을 통해서 일상적인 것 안에서의 아름다움, 진정 소중한 가치는 아주 가까운 곳에 있다는 것을 보여주려고 했던 것처럼, 이배경도 도시에 대한 직접적인 시각적 재현이나 현란한 인터렉티브 기술에 의해서가 아니라, 극도로 절제된 미니멀한 흰색 정육면체의 움직임을 통해 간접적으로 보여지는 바람으로 이야기를 펼쳐낸다. 이전 작품들에서도 그랬지만, 이배경의 작품 속에서 중요한 것은 오브제 자체가 아니라, 오브제를 움직이게 하는 원동력인 바람이고, 그로 인해 만들어진 움직임의 동선이다. 어쩌면 오브제는 보이지 않는 것을 보이게 하기 위한 최소한의 장치이다. 이번 작품에서 그 보이지 않는 그러나 작가가 드러내고 싶었던 핵심요소는 바로 ‘바람’이었다. 그리고 그 ‘바람’은 작가가 바라보는 도시와 자연을 아우르는 공통분모이다.

자연에서도 도시에서도 ‘바람’은 존재한다. 자연 속의 바람이 나뭇잎 사이를 가르고 지나고, 꽃잎을 흔들고 지난다면, 도시 속의 바람은 사람과 빌딩 사이를 가르고 지난다. 자연 속 바람이 꽃과 나무를 숨 쉬게 한다면, 도시의 바람은 사람을 숨 쉬게 한다. 하지만, 과연 자연과 도시는 구분되는 것일까. 우리가 말하는 자연은 어떤 자연일까. 그리고 무슨 근거에서 자연은 도시와는 달리 우리에게 휴식과 안식을 준다고 생각한다.

언제부터인가 ‘자연’은 휴식과 등치가 되고, 도시/인공과는 대척점을 이루게 되었다. 휴일이나 휴가철이면 막히는 도로를 무릎 쓰고 자연을 향해 나아간다. 하지만, 인터넷과 핸드폰이 없는 ‘완벽한 자연 상태’에서 사람들은 과연 즐기고 휴식할 수 있을까. ‘도시’라는 돌아갈 곳이 있는 현대인에게 잠시 찾아가는 ‘자연’은 즐길 수 있는 대상이 될 수 있겠지만, 만일 돌아갈 곳이 없다면 이미 첨단 테크놀로지에 익숙해질 대로 익숙해진 현대인에게 자연은 더 이상 휴식과 안식의 로망은 아닐 것이다. 이 지점에서 이배경은 자연은 더 이상 스스로 그러한, 안식과 평온을 주는 자연이 아니라고 생각한다. 도시의 소음과 고층빌딩 안에서 현대인은 안식을 느끼고, 그 안에서 인공화 된 자연이 존재한다. 물론 어느 것이 더 좋다거나 하는 가치평가를 하자는 것은 아니다. 이미 그렇게 되었을 뿐인데, 자꾸 자연을 대상화하고 객관화하는 것은 의미 없는 일은 아니겠냐고 질문한다.

전시장에 설치된 64개의 송풍기는 마치 도시를 가득 메운 빌딩의 냉난방기 송풍기들을 닮아있다. 하지만, 그 송풍기들이 만들어내는 바람에 의해 움직이는 하얀색 정육면체는 일상적인 도시 이미지와 다르다. 아니 오히려 훨씬 ‘자연’스럽다. 바쁘지도 급하지도 빼곡하지도 않은 여유 있고 느슨한 평안함. 어느덧 현대인에게 도시는 그런 자연이 되어버렸다.

자연에 대한 이배경의 입장은 10sec 사진 시리즈에서도 나타난다. 아카시아, 당근, 싸리나무, 담쟁이와 같이 자연에서 볼 수 있는 식물들을 찍은 사진들은 시간 별로 나뉘고, 나눠진 시간대의 사진들이 한 화면에 담아 공존하도록 하였다. 한결 같다고 생각했던 자연을 분절시키고, 분절된 시간들을 한 폭에 담았다. 늘 그렇듯 이배경의 작품에서 작가의 목소리를 직접 듣기란 쉽지 않다. 그가 주제에 접근하는 방식이 상당히 섬세하고 간접적이기 때문이다. 사진 시리즈에서도 역시 작가는 조각난 식물의 이미지들을 병치시킴으로써 ‘자연’을 대하는 혹은 인식하는 방식이 과연 진짜 ‘자연’이냐고서 에둘러 묻고만 있는 것 같다.

송풍기와 하얀 색 정육면체를 통해서 그가 표현하려는 도시 은유(metropolis metaphor)는 그가 은유하는 방식에 대해 고민하게 하고, 그가 도시를 바라본 방식에 대해서, 그리고 그와 연결되어 있는 ‘자연’을 대하는 태도에 대해서 생각하게 한다. 분절화되고 병치된 사진 이미지 속 자연은 우리가 알고 이해하고, 대면하게 되는 자연의 본질을 새삼 되묻는다. 만일 누군가의 말처럼 현대예술이 보는 이로 하여금 끊임없이 고민하게 하고, 질문하게 하고 그가 살고 있는 일상을 낯설게 하는 것이라면, 이배경의 이번 작업들은 충분히 그 역할을 다하고 있는 것은 아닐까 생각한다. 당연스럽게 받아들이는 자연에 대해 물음표를 던지고, 도시 안에서 현대인에게 익숙해진 자연에 대해서 생각하게 하는 그런 기회를 제공해 주었으니 말이다.

In a corner of the city where nature is no longer natural, a new nature is born.

Nathalie Boseul Shin

A white cube hovers in space. It's quite an odd spectacle: this white cube floating there aimlessly, no apparent mechanism in place to support it.

The moment I saw that gentle floating, I suddenly flashed back to a scene from a long-forgotten movie -- specifically, Sam Mendes' American Beauty. It's been many years now, and I'm a bit vague on the story, but I do remember the final scene. We see a movie filmed by the character Ricky, showing a plastic bag floating on the wind. Behind it, we hear his narration:

“Sometimes there's so much beauty in the world, I feel like I can't take it, and my heart is just going to cave in.”

There is nothing inherently extraordinary in the sight of a windborne plastic bag, but everything changes when it is captured in the camera's lens. What was ordinary before becomes unfamiliar, its movements from second to second generating a beauty that inspires a sense of awe. Suddenly, I find myself being pulled, despite myself, into those movements.

This was precisely what I felt upon first seeing metropolis metaphor, the work by Beikyoung Lee in which we see the white cube floating in midair. Such objects are around us every day, but to see one floating like that gave the impression of a living organism, its movements graceful, beautiful, neither hasty nor compulsive, calling to mind the zero gravity hovering of an astronaut in a spaceship. It should have seemed strange or awkward, but the hovering of that white cube became somehow familiar, and I stood there staring, transfixed. And then it hit me -- the realization that what I was looking at was not a white, cubic objet, but the ventilator jets that were making it move.

metropolis metaphor is made up of 64 air motors, each with a ventilator and ultrasound sensor. As the title suggests, it continues a running theme in Lee's work to date: an examination of wind and the city. Despite the word 'metropolis' in the name, it does not show a forest of model skyscrapers, nor is there hulking machinery to suggest state-of-the-art technology. All we see are the jets and the white cube. In American Beauty, Ricky's aim was not to show the actual plastic bag moving through the air, but to use the wind that moved it and the arc it drew in the air as a way of visualizing the beauty within the everyday, the way that the most valuable things can be found in the places nearest to us. Similarly, Beikyoung Lee, rather than giving us a direct visual representation of the city or using some eye-catching piece of interactive technology, tells stories instead with the wind, a wind that is witnessed indirectly through the movement of a minimalist white cube. It has often been the case in Lee's work that the most important thing is not the object itself, but the force that drives its movement -- the wind in this case -- and the arc of movement produced as a result. In a sense, the object is a minimal device used to show what cannot be seen. In this piece, the core element, one that is unseen, yet one that the author seeks to make seen, is the wind. Indeed, the wind is, in the artist's eyes, a common denominator between city and nature.

Wind is present in both the natural and urban environments. In nature, it threads through the leaves of trees and shakes the petals of flowers. In the city, it pushes between people and buildings. The wind in nature helps flowers and trees breathe; the wind in the city gives breath to people. But are the natural and urban environments really distinct from one another? When we speak of nature, what 'nature' are we referring to? And what is our basis for viewing nature, as opposed to the city, as a source of refuge and rest?

Somewhere along the way, nature became equated with restfulness, and opposed diametrically to the city and the artificial. On holidays and vacations, we brave congested highways to light out for natural environments. But can people really ever enjoy resting in a perfectly natural state, one where there is no Web, no cell phone? To a modernite who has the city to return to, nature may be something to visit and enjoy for a brief spell. But to those without somewhere to go back to, nature is no longer the ideal of repose and relaxation -- not for the modern individual who has become utterly habituated to the latest and greatest in technology. In Beikyoung Lee's view, nature is no long 'that which is of itself,' a presence that inspires relaxation and serenity. There is an artificialized nature within the noise and the towering spires of the city, one where the modern individual feels at rest. Lee is not calling for a value judgment, deeming one to be any better than the other. It is simply the way it is now, and the artist is posingposes a question to us: when we keep objectifying and objectivizing nature, is there not also some meaning in that?

The 64 jets within the exhibition space recall the climate control systems of the buildings that crowd the urban landscape. Yet the white cube that they move is not at all what we typically associate with the city. Indeed, it seems exceedingly 'natural,' with its loose and leisurely ease of movement, its lack of haste and compulsion and crowding. At some point, this form of nature is what the city became to the modern human.

We also find Lee's perspective on nature represented in the 10sec photographic series. Here, photographs of plants that appear in the natural environment -- acacias, carrots, bush clover, ivy -- are divided into time frames, where they are then presented together within a single canvas. In the process, a seemingly coherent nature is compartmentalized, the resulting time segments presented together in individual frames. Characteristically, the artist's voice is not easy to detect in this work -- the approach to the theme is too exquisite, too indirect. Lee's juxtaposition of fragmented plant images in this series seems to pose a roundabout question: when we approach nature, when we perceive nature, is it truly nature that we see?

With its jets and its white cube, metropolis metaphor leads the viewer to contemplate the artist's chosen metaphorical vehicle, his way of viewing the city, and his attitude toward the 'nature' that connects to it. The nature that appears in his segmented and juxtaposed photographic images forces us to ponder the nature of nature as we know it, comprehend it, and confront it. If, as some have said, the role of modern art is to force the viewer to constantly question and contemplate, making everyday life seem strange and unfamiliar, then Lee's work certainly does this. It causes to us question to the nature we see as natural, while affording an opportunity to consider what is now a familiar presence to modern eyes: the new nature within the city.

2012년 6월 15일 AK플라자 수원점 6층에 지역민들을 위한 문화 예술공간으로 AK갤러리를 개관하였습니다. 일부 공공기관을 제외하면, 문화 예술 공간이 부족했던 수원 지역에서 AK갤러리는 문화와 예술을 향유할 수 있는 공간으로써 지역 문화 활성화에 이바지하고 있습니다.

AK 갤러리는 보다 많은 대중과의 친밀한 소통을 위해 미술 장르에 국한하지 않고, 패션, 디자인, 전통공예 등 폭넓은 문화 컨텐츠를 제공하며, 다양한 Collaboration을 시도하고 있습니다. 일반대중들의 폭넓은 참여로 진행되는 다양한 전시 연계 프로그램을 병행하여 보다 친근한 예술과 문화의 장으로 지역 문화 발전에 기여 하고자 합니다.