단체

2013-02-08 ~ 2013-03-31

유료

02.425.1077

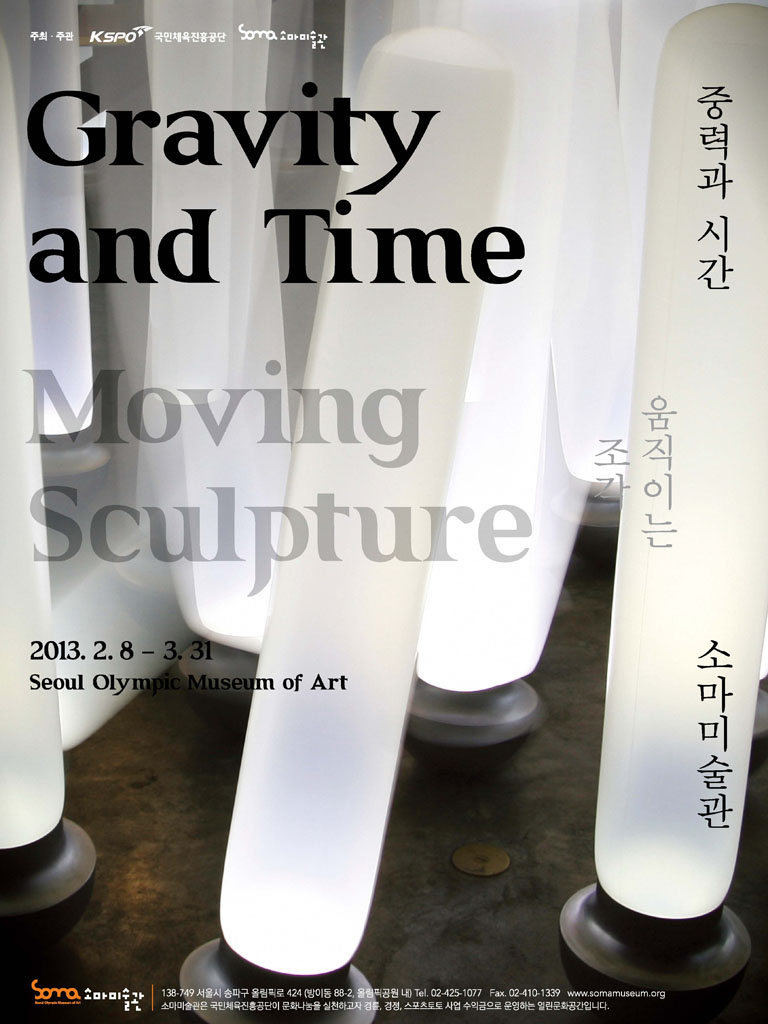

ㅇ 전 시 명 : 중력과 시간_움직이는 조각

ㅇ 전시기간 : 2013. 2. 8.(금) ~ 2013. 3. 31.(일)

ㅇ 전시오픈 : 2013. 2. 7.(목) 오후 5시, 소마미술관 로비

ㅇ 주최/주관 : 국민체육진흥공단, 소마미술관

ㅇ 전시장소 : 소마미술관 전관

ㅇ 전시작가 : 노해율, 박종영, 신성환, 신정필, 에브리웨어, 왕지원, 천민정, 최선호, 최종운, 하광석, 한진수 등 총 11명

ㅇ 출 품 작 : 조각, 설치, 영상 등 총 30여점

‘중력과 시간’은 움직임을 연상시킨다. 지구상에서 일어나는 모든 움직임은 중력을 벗어나 존재할 수 없다. 시간은 사물의 변화를 인식하기 위한 개념으로 우리는 움직임을 통해 시간의 흐름을 인지하게 된다. 중력과 시간에 대한 인식은 20세기 초 아인슈타인(Albert Einstein)의 상대성 이론의 등장으로 새로운 전환점을 맞이하면서 이후 시대의 패러다임에 급격한 변화를 가져왔다. 예술에 있어서도 특히 실제적 공간과 매스(mass)를 다루는 조각에 큰 변화를 가져왔을 뿐만 아니라, 공간예술에 속했던 조형예술에 시간이 개입하기 시작하였다. 독자는 ‘움직이는 조각’이라는 부제로부터 ‘키네틱 아트(Kinetic Art)’를 어렵지 않게 떠올릴 수 있을 것이다. ‘키네틱’은 물리학 용어로 ‘운동의’ 또는 ‘활동적인, 동적인’이란 뜻을 가지며 키네틱 아트는 ‘움직이는 예술’이라 번역될 수 있다. 키네틱 아트는 1950년대 후반부터 활발해진 미술경향의 하나로 작품 그 자체가 움직이거나 작품 속에 움직임을 표현한 예술작품을 일컬으며 대부분 확장된 의미에서 조각의 형태로 나타난다.

전통적 조각은 부동적이며 중량감을 지닌 것으로 ‘3차원 공간에서의 매스’를 기본 개념으로 한다. 그러나 현대 조각은 ‘추상성’의 도입을 통해 중력과 매스라는 대전제에서 한걸음 벗어났으며, ‘키네틱’을 통해 전혀 새로운 길로 나아가는 교두보를 마련했다. 칼더(Alexander Calder)의 <모빌(Mobile)>은 키네틱 예술의 특성을 잘 보여주는 대표적 작품 중 하나이다. 이러한 조각의 변화를 살펴볼 수 있는 가까운 예로, 올림픽공원에 소장된 대부분의 조각들은 시대적 배경과 함께 야외 조각의 특성상 전통적 조각 개념에 충실한 작품이 많지만, 그 중에는 혁신적인 키네틱 조각도 다수 눈에 띈다. 소마미술관 주변에서 볼 수 있는 조지 리키(George Ricky)의 <비스듬히 세워진 두 개의 선들(Two Lines Oblique Up)>, 마크 에이드리안(Marc Adrian)의 <M5 모빌(M5 Mobile)>, 마르셀 반 티에넨(Marcel Van Thienen)의 <바람개비(Weather Cock)>, 이스트반 하라즈티(Istvan Haraszty)의 <플라밍고(Flamingo)> 등을 비롯하여 올림픽공원 내에 10여점의 키네틱 조각이 전시되어 있다.

이러한 키네틱 작품들은 여느 조각들보다 보는 이의 시선을 끈다. 움직이는 물체에 관심을 가지는 것은 거의 인간의 본능적인 반응이라 할 수 있다. 거기에 덧붙여 사람들에게 스스로 작품을 움직일 수 있는 권한이나 어떤 변화를 야기시키는 현장에 참여할 기회를 준다면 비록 사소한 일이라 할지라도 분명 흥미로워 할 것이다. 이러한 관점에서 키네틱 아트는 참으로 매력적이다. 키네틱 아트는 실제 움직임을 포함하는 조형예술로써 그것이 작품 자체의 움직임이건 관객의 움직임이건 반드시 실제 운동이 있어야 하며, 실제 운동을 사용해서 변형과 환각을 만들어내고 허구의 공간을 연출한다. 현대 미술에서는 키네틱 아트가 추구한 움직임에 의한 공간의 가시화 및 시간성의 도입, 관객 참여에 의한 변화 수용, 전통적 매체를 벗어나 미술과 다양한 매체 특히 테크놀로지와의 결합 등이 중요한 개념으로 자리잡았다. 따라서 비록 미술사적으로 키네틱 아트는 1970년대 이후 급격히 쇠락했다고 기술되어 있지만, 필자는 키네틱 아트가 현대의 광범위한 사고체계와 빠르게 변화하는 과학기술에 발맞추어 다양한 미디어 아트로 진화한 것이라고 생각한다. 라이트 아트(Light Art), 비디오 아트(Video Art), 레이저 아트(Laser Art), 컴퓨터 아트(Computer Art) 등 매체에 따라 달리 명명되지만 큰 틀에서는 키네틱 아트를 계기로 확장된 미술의 영역이라 해도 무방할 것이다.

이상 살펴본 바와 같이 《중력과 시간-움직이는 조각》전시는 운동의 개념을 미술에 끌어들여 획기적인 변화를 이끌어낸 키네틱 아트의 의미를 조명하고 1970년대 이후 다양한 미디어 아트로 확장되고 있는 키네틱 아트의 명맥을 되짚어보는 전시이다. 또한 작가의 예술적 의도를 드러내기 위한 수단으로써 ‘미술’에 있어서 ‘움직임’의 기능과 역할에 주목하여 ‘움직임’이 작품에 부여하는 미학적 ‘의미’를 고찰하고, ‘움직임’과 다양한 ‘매체’를 통해 중력과 시간을 시각화 ․ 공간화 한 작품을 보여주고자 한다. 전시에 참여한 노해율, 박종영, 신성환, 신정필, 에브리웨어, 왕지원, 천민정, 최선호, 최종운, 하광석, 한진수 등 11명 작가들을 통해 초기 키네틱 아트에서부터 현대의 미디어 아트까지 다채로운 움직임의 예술을 만나보길 바란다.

■ 정나영 SOMA 큐레이터

▶ 제 1 전시실 : 최선호, 박종영

최선호 :

최선호(Sunho Choi)는 모빌을 통해 ‘움직임’에 대한 생각을 자신만의 방식으로 시각화 한다. 엄격한 균형과 기하학적 절제미가 요구되는 까다로운 작업임에도 불구하고 모빌은 아주 작은 힘에도 흔들리며 시시각각 다른 조형을 만들어내는 특성을 지님으로 해서 굉장히 매력적인 대상이 된다. 작가는 이와 같은 모빌을 통해서 단순한 오브제의 움직임 보다는 시간의 움직임, 다시 말해 생명의 흐름을 통해 순환하는 것들에 대해 이야기 하고자 한다. <플래닛(Planet)>은 색색가지 렌즈가 제목처럼 우주를 떠도는 행성을 연상시킨다. 이 렌즈들이 빛을 발하거나 때론 빛을 반사시키면서 스테인드글라스를 바라보는 경이로움을 자아낸다. 가느다란 철사에 의지해 아슬아슬한 균형을 유지하고 있는 렌즈들이 바람에 흔들리면서 경쾌한 색면의 춤을 춘다. 출품작 <별처럼(Like Stars)>은 대나무를 소재로 하여 독특한 조형미를 선사하며, 최선호의 모빌은 정지에서 운동으로 나아가는 움직임에서 새로운 세상을 꿈꾸게 한다.

박종영 :

박종영(Jongyoung Park)은 목각(木刻) 마리오네트(Marionette)를 통해 복합적인 키네틱 아트를 보여준다. 마리오네트란 원래 실을 이용하여 사람이 조정하여 인형을 움직이는 방식이다. 박종영은 인형에 줄을 연결하는 원래의 방식에 전기 동력을 이용하여 움직이게끔 설계하였다. 거기에 관객이 스위치를 조작해 움직임을 조정하게 함으로써 좀더 복잡한 메커니즘을 구사한다. 관객은 인형을 자기 마음껏 조정하면서 권력자로서의 욕망을 충족시키는 경험과 동시에, 지배자에 조정 당하는 인형에 자아와 현실을 이입시킴으로써 피지배자로서의 모습을 발견하는 아이러니한 상황을 대면하게 된다. “지배자 되어보기(Being Master)”라는 주제 아래 박종영의 마리오네트 시리즈는 사회로부터 지배당하고 통제당하며 자아를 상실해 가는 현대인의 모습을 보여준다.

▶ 제 2 전시실 : 노해율

노해율 :

노해율(Haeyul Noh)은 균형(balance)이라는 키워드를 통해 움직임의 미학을 다룬다. 여느 키네틱 아트와 같이 기계적 움직임을 다루고 있지만, 노해율의 작품은 단지 기계 운동이나 메커니즘을 보여주는데 그치는 것이 아니라, 현실적이고 사회적인 현상과의 연상 작용을 통해 심미적 해석을 이끌어낸다. 그의 최근 작업 중 하나인 <균형>은 바로 서 있지 않고 비스듬히 기울어 있는 뿔형 오뚝이가 전기의 힘으로 끊임없이 회전하면서 균형이라는 이상(理想)의 상태를 추구하는 작품이다. 한편, <무브리스(Moveless)>는 하부에 무거운 중심을 잡고서 서 있는 오뚝이의 형상이라는 점은 <균형>과 유사하나, 이 작품은 기계 동력이 아니라 사람들이 임의적으로 가하는 힘의 크기와 방향에 따라 다른 속도와 움직임을 표출하게 된다. 거기에 내부 조명이 켜졌다 꺼졌다를 반복하면서 시각적 움직임을 더한다. 관객들은 스스로 발생시킨 운동 에너지를 보고 느끼면서 생의 활력을 얻게 되고, 시각적 경험은 더욱 드라마틱한 기억으로 그 공간과 시간을 저장하게 된다.

▶ 제 3 전시실 : 하광석

하광석 :

하광석(Kwangsuk Ha)은 ‘리얼리티(Reality)’ 시리즈를 통해 실재와 허상의 간극(間隙)을 부각시킴으로써 실재의 의미에 대해 의문을 제기하고 있다. 물에 비친 달은 잔잔한 수면 위에서 더욱 아름다워 보이지만 그것은 실재가 아닌 허상이다. 뉴테크놀로지(new-technology)는 이러한 허상을 더욱 실재처럼 만들고 있는데, 예를 들어 <리얼리티-일루전(Reality-Illusion)>은 달과 나무가 어우러진 풍경을 담은 영상을 투명한 돔형 유리수조에 비추어 전시장 벽면과 천장에 투사시킴으로써 환상적인 공간을 연출한다. 움직이는 영상과 수조의 물이 일렁이면서 수시로 변화하는 푸른 빛 풍경은 어딘가에 있을 듯한, 어디선가 본 듯한 느낌으로 추억의 회로를 자극하면서 보는 이로 하여금 관조와 몰입을 유도한다. 작가는 이처럼 지극히 개념적인 주제에 대해서 유머와 위트, 추억과 향수와 같은 요소를 가미함으로써 관객이 공감하고 서로 소통할 수 있는 방법을 모색하고 있다.

▶ 제 4 전시실 : 신성환, 왕지원, 천민정, 최종운

신성환 :

신성환(Sunghawn Shin)은 실재와 허상의 문제를 오브제와 영상을 매개로 하여 제시한다. <존-공(存-空)>이란 작품을 살펴보면, 작가는 실제 자신이 사용하였던 물건들을 배치한 공간에 영상작업을 덧씌워 전혀 다른 환상의 공간을 연출한다. 의자와 책상, 책이 꽂혀 있는 책장, 벽에 걸린 시계, 블라인드가 내려진 창문 등 물건들은 모두 백색으로 칠해져 평면적이고 박제된 풍경처럼 보인다. 백색 풍경을 배경 삼아 그 위에 영상을 통해 소리와 색, 형상을 부여하면서 생동감 있는 풍경으로 탈바꿈한다. 표면이 된 일상의 공간은 죽어 있고 허상의 이미지는 살아있게 된다. 무엇이 진짜인지 가상인지가 구분이 되지 않는다. 빛으로 인해 발생하는 움직임은 비록 허상일지라도 보는 이에게 멈춰진 실재보다도 더 강력한 에너지를 전해준다. 이 움직임은 물방울이 떨어지는 소리, 물이 출렁거리며 파문(波紋)을 일으키는 영상에 의해 감지되는 것이다. 즉 허상과 시각에 의해 발생하는 움직임인 것이다. 신성환은 다양한 요소들이 공존(共存)하는 공간을 제시함으로써 여러가지 감각을 일깨우며 살아있음을 강하게 환기시킨다.

왕지원 :

왕지원(Ziwon Wang)의 작업은 인간복제, 사이보그 등 과학기술에 의해 위협 받고 있는 인간의 정신성과 육체, 다시 말해 인간 정체성에 대한 의문에서 출발한다. 사실 ‘위협’ 받고 있다는 표현은 아직 섣부른 판단일지도 모르지만, 작가는 우리가 과거의 인간과 다르게 변한다면 그것이 유토피아적 미래일지 디스토피아적 미래일지 알 수는 없어도 인간이라는 존재가 현재와는 확연이 다른 무언가로 바뀔 것이라고 확신한다. ‘Z’는 작가 자신이자 인간을 대변하는 이름이다. <절제(Moderation)> 연작은 그동안 왕지원이 보여줬던 작업들과는 확연히 새로운 형식의 작품이다. 이전의 작품이 현란한 가시성과 운동성을 보여준 반면, <절제>는 제목에서처럼 단순화되고 미니멀(Minimal)한 인체 표현과 모터에 의한 움직임이 아닌 우연적 대기의 흐름에 의한 움직임을 보여주고 있다. 불교적 도상을 차용한 작품들에서 보여줬던 화려한 외관은 최소화 되고 명상적 부분만이 더욱 부각된 느낌이다. 왕지원의 ‘나’를 찾아가는 여정이 한 단계 더 진화하고 있음을 알 수 있다.

천민정 :

천민정(Mina Cheon)은 정치(Politics)와 팝아트(Pop Art)를 결합한 ‘폴리팝(Polipop)’이라는 신조어로 대변되는 다양한 작업을 보여준다. 폴리팝은 현대의 다양한 매체를 복합적으로 사용하면서 팝아트의 특징인 원색의 강렬한 이미지와 정치라는 무거운 주제를 가볍고 재미있게 풀어내고 있다. <춤추는 오바마(Dancing Obama)>는 현대 국제사회의 정치와 팝문화의 대표 아이콘인 미국 대통령 오바마를 주제로 한 여러 작업 중 하나인데, 작가는 오바마를 폴리팝의 아이콘이자 핵심 주제로 채택하였다. 이 작품에서 실제 신장(height)에 맞춰 제작된 오바마 입상(立像)은 턴테이블 위에서 느리게 회전하고, 영상 속 오바마 캐릭터는 미국 드라마를 통해 유명해진 ‘우가차카 노래에 맞춰 추는 아기춤’을 추고 있다. 우스꽝스러운 캐릭터와 춤동작으로 표현된 오바마는 기념비적 조상(彫像)을 통한 정치적 우상화를 풍자적으로 보여준다. 또한 3개의 화면을 통해 중첩, 분열되는 캐릭터 애니메이션은 팝문화가 재생산, 일상화되는 모습을 집약적으로 보여준다.

최종운 :

최종운(Chongwoon Choi)은 자연적 현상을 소재로 “고요함과 긴장감이 동시에 공존하는 순간들을 찾아 형상화”하는 작업을 한다. 그의 작업은 일상의 아주 작은 움직임에서부터 자연의 거대한 움직임까지, 다양한 움직임을 통해 궁극적으로 인간이 느끼는 고독, 슬픔 그리고 공포를 표현하고자 한다. <수직의 바다(Vertical Sea)>는 대자연의 신비를 형상화하면서 이를 대면한 인간의 욕망과 경외 등의 감정을 환기시킴으로써 인간과 자연의 관계성을 표현한 작품이다. 벽면에 길게 늘어진 은빛 실 커튼은 달빛을 받아 반짝이는 밤바다와 같이 적막하고 고요하다. 멀리서 바라보는 이와 같은 풍경은 자연의 경이로움을 대면한 듯 평온하면서도 알 수 없는 긴장감을 유발한다. 작품 앞으로 가까이 다가서면 잔잔히 들려오는 파도소리와 함께 파동이 일기 시작하다가 급기야 굉음을 동반하면서 실 커튼이 크게 요동친다. 그러다 어느 순간 다시 잠잠해지면서 한바탕 쓰나미가 휩쓸고 간 후의 충격과도 같이 황폐함과 허무함이 밀려온다. 이처럼 최종운은 시각, 청각, 촉각 등 공감각적인 자극을 통해 감정을 극대화시키며, 관객은 짧은 순간 다양한 감정을 경험하게 된다.

▶ 제 5 전시실 : 신정필, 에브리웨어, 한진수

신정필 :

신정필(Jungphil Shin)은 기성 제품이 난무하는 세상에서 ‘오로지 자신의 필요에 의해서 자신이 만들고 자신만이 그 사용법을 아는 유일한 물건’을 제안한다. ‘공수래에 물건담기’, ‘부러진 시간접착제’, ‘시간감각 연장’, ‘외로움 증폭장치’ 등과 같이 형상, 이름, 기능의 상관관계가 모호한 물건들은 사회 통념으로는 해석될 수 없는 엉뚱한 것들이다. 즉 작가는 사람들이 그것을 언어화하거나 기호화할 수도, 가치를 환산할 수도 없게 만듦으로써 타인이 소유할 수 없는 물건을 만들어낸다. 관객은 바닥에 놓인 그 ‘것들(things)’을 자신만이 규정한 방법으로 재구성할 수 있다. 거기에 어떠한 이름을 붙이는가 또한 자신 마음대로이다. 신정필의 <것들(Things)>은 관객의 참여를 통해 획일화되지 않은 무수한 물건들로 재생산되고 위치를 옮겨가기도 하면서 살아있는 생명체처럼 변화한다. 이와 같은 작업을 통해 작가는 자본주의 사회에서 상품의 생산과 소비를 통해 형성되는 지배관계, 그 관계에서 결정되는 사회적 계급과 권력의 문제에 대해 경계의 메시지를 던지고 있다.

에브리웨어 :

에브리웨어(Everyware)는 관객 참여를 유도하는 다양한 미디어 작업을 선보이고 있다. 천으로 만든 스크린을 만지면 마치 천에 물감이 번져 염색이 되는 듯한 장면을 연출하는 <적시다(Soak)>, 역시 천으로 만든 스크린에 펼쳐지는 파란 하늘의 구름을 만지면 핑크빛 하늘로 변화하는 <핑크 구름(Cloud Pink)>, 관객이 웹 또는 스마트 앱을 통해 페인트 총알을 구입하면 전시장에 실제로 설치된 기계장치에 장착된 페인트 총알이 발사되면서 드로잉에 참여하게 되는 <크로우드로우(Crowdraw)> 등 흥미로운 인터렉티브 작업을 보여준다. <공중부양하다(Levitate)>는 에브리웨어가 던지는 ‘중력’에 대한 뉴미디어적 농담이며, 작가는 중력을 벗어나 달을 탐험하는 시대에 지구에서의 ‘중력’은 인류의 마지막 굴레일지도 모른다고 피력한다. 작품에 쓰인 “당신의 마음이 공들을 공중에 띄울 수 있습니다(Your mind can levitate the balls)”라는 말은 믿거나 말거나 이지만, 자신의 움직임에 따라 공중부양하는 공들을 보면서 현실에서는 쉽게 인지할 수 없는 초능력의 존재를 떠올리거나 중력을 벗어난 미지의 세계를 상상하게 될지도 모를 일이다.

한진수 :

한진수(Jinsu Han)는 시계처럼 정확하게 움직이는 기계의 메커니즘(mechanism) 가운데 우연성을 개입시킴으로써 기발한 긴장감을 연출한다. 이때 중력과 시간성은 그의 작업에 중요한 키워드라 할 수 있다. 예를 들어 <핑크빛 여행(Pink Voyage)>에서는 치밀하게 설계된 톱니바퀴 기계로 버블을 만들어 일정한 속도와 힘으로 허공에 발사한다. 여기까지 과정은 기계가 고장나지 않는 한 지루한 행위의 반복일지도 모른다. 그러나 허공에 발사된 버블은 공기의 흐름, 중력 등 우연한 요소에 의해 어디에 안착할 지 예상할 수 없게 된다. 이렇게 우연성에 실려 간 버블은 벽과 바닥에 핑크빛 색소를 입히며 또 다른 우연성의 산물인 한 점의 드로잉이 된다. 이번 출품작인 <초록 몬스터의 악몽(Daydream of Green Monster)>은 새의 머리를 들어올리는 기계의 힘과 들어올린 머리를 떨어뜨리는 중력의 힘이 맞물려 눈으로 보기에 어색하지 않은 매끄러운 연결동작을 만들어내고 있다. 이처럼 한진수의 작업은 정확성, 반복성으로 규정되는 기계적인 현대인의 삶에 한줄기 청량감을 선사하는 우연성의 효과를 시각적으로 풀어내고 있다.

□ 관람 안내

1. 관람시간 : 10:00 - 18:00

※ 마감시간 1시간 전까지 입장 가능

2. 휴 관 일 : 매주 월요일, 설날 당일(2.10)

3. 입 장 료

ㅇ 성인, 대학생 : 개인 3,000원 / 단체 1,500원

ㅇ 청소년(13-18세) : 개인 2,000원 / 단체 1,000원

ㅇ 어린이(12세이하) : 개인 1,000원 / 단체 500원

※ 단체 : 20인 이상

4. 홈페이지 : www.somamuseum.org

5. 문 의 : 02-425-1077

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari