이대형

필립스 드 퓨리&컴퍼니의 로드만 프리백 회장은 “시장에 의해 만들어진 작품의 가치는 변덕스러운 시장의 상황에 취약할 수밖에 없다. 미술관 전시와 출판, 학술 세미나 등 약점을 막아주는 안전장치를 고안해야 한다. 권위의 도장은 쉽게 얻어지는 것이 아니다”고 말했다.

지난 2007년 3월 뉴욕 컬럼비아 대학교 미술사 대학원에서 ‘아시아 현대미술’에 관련된 세미나가 있었다. ICP(International Center of Photography)의 큐레이터 크리스토퍼 필립스와 미술사 대학원 디렉터인 존 라이크만 교수와 함께한 2주간의 세미나 수업 첫번째 시간에 크리스토퍼 필립스가 다음과 같이 물었다. “여기서 아시아 현대미술에 관심을 가지고 있는 사람 손들어 보세요.” 13명의 학생 중 필자 혼자 손을 들었다. 그리고 2주가 흘렀다. 크리스토퍼 필립스는 똑같은 질문을 던졌다. 이번에는 13명 중 8명이 손을 높이 들었다.

고무적인 숫자의 변화였다. 아시아에 대한 관심이 고조되며 한 번도 아시아를 와보지 않았던 친구들이 아시아행 답사를 계획했다. 그러나 그들이 관심을 가진 것은 중국과 일본을 중심으로 한 아시아였지 절대 한국에 대한 내용이 아니었다. 그나마 광주 비엔날레, 미디어아트 서울 등이 짧게라도 언급되었지만 학생들의 관심을 불러일으킬 만한 내용은 아니었다. 왜 아시아 열풍 속에서 한국은 빠져 있는 것일까.

세계 최고 수준의 건축&미술사 자료를 자랑하는 컬럼비아 대학의 에이버리 라이브러리 검색창에 ‘Korean Contemporary Art’라고 쳤다. 돌아오는 결과는 2권의 관련 책자, 검색 키워드와는 아무런 관련없는 청자, 백자 관련 자료만 검색되었다. 한국 현대미술을 가지고 어떤 논문을 쓰고 싶어도 근거 자료를 구할 수 없어 도저히 쓸 수 없는 환경이었다.

전형적인 빈곤의 악순환이다. 2주 전만 해도 수빙, 쩡판즈, 아이웨이웨이가 누군지도 몰랐던 친구들이 이제는 도서관에 널려 있는 다양하고 방대한 출판물들을 통해 하나 둘씩 중국 현대미술의 전문가가 되어가고 있었다. 그들에게 있어 아시아 현대미술은 중국 현대미술을 의미하는 듯했다. 반면에 한국 현대미술을 설명해 주고 싶어도 충분한 근거 자료가 없기에 타당성 없는 한 개인의 의견으로 허공 속에 메아리칠 뿐이었다. 한쪽에서는 일차 자료가 부족하니 논문을 쓸 수가 없고, 관련 논문이 부족하니 출판기획자체가 부실해지고, 다른 한쪽에서는 관련 일차 자료들이 쏟아지고 있고, 거기서 꽃을 피우게 되는 논문들 그리고 다시 대형 출판기획에 이르기까지…. 지난 10년간 한국과 중국이 걸어온 길은 이렇게 달랐다.

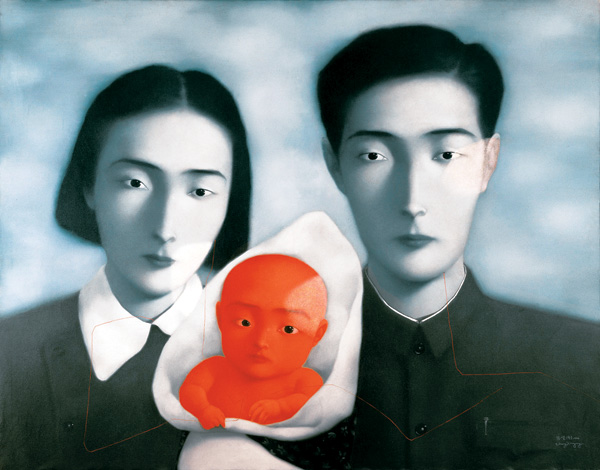

책과 연구 논문. 도대체 얼마나 중요한 것인가. 한·중·일을 대표하는 3인의 작가들을 통해 그 중요성을 확인해 봤다. 일본의 무라카미 다카시를 묘사하는 수많은 책은 어김없이 ‘망가(manga)’와 ‘슈퍼플랫(super flat)’을 언급한다. 마찬가지로 중국의 장샤오강을 정의하며 ‘시니컬 리얼리즘’과 ‘블러드 라인(bloodline)’이 꼬리표처럼 붙어 다닌다. 반면 한국의 배준성을 묘사하는 통용화된 키워드는 무엇인지 쉽게 떠오르지 않는다. 작품 제목인 ‘화가의 옷’ 그리고 재료로 사용하고 있는 ‘렌티큘러’ 정도가 고작이다.

▲ 배준성의 ‘화가의 옷 시리즈’

앞선 두개의 예시는 이미 아시아 현대미술을 공부하는 사람들이라면 누구나 알 수 있는 상식적인 표현으로 자리잡았다. 이 두 작가의 경우 관련 서적 수십개가 아마존에서 검색됨은 물론이고 이미 많은 사람의 리뷰까지 받고 있다. 그러나 배준성 관련 정보를 담은 책을 구할 수 있는 통로는 처음부터 없었다. 10배 이상 차이가 나버린 작품 가격 역시 열악한 노출 빈도와 연구 논문 부재라는 우울한 현실이 낳은 예견된 결과다. 이 같은 격차는 절대 한 개인의 역량 문제에서 비롯되지 않는다. 미술시장의 호황이 공간의 외형적 하드웨어 살찌우기로만 흘러가지 않고 연구 논문과 출판 등의 보다 학술적인 홍보 마케팅 쪽으로 흘러들어 왔다면 어땠을까. 아마도 이와 같은 자존심 상하는 격차는 발생하지 않았을 것이다.

우리가 부족한 게 어디 출판뿐인가. 많은 예산이 소요되지 않는 웹진의 경우도 문화 예술을 보여주는 영문 사이트는 아직까지도 태어나지 못하고 있다.

6년 전 일이다. “당신이 미래의 한국미술 전문가”라는 말에 자진해서 모인 런던, 로스앤젤레스, 시카고, 대만, 베이징, 도쿄의 현지 큐레이터와 평론가들을 등에 업고 한국미술을 알리는 100% 영문 웹사이트를 기획한 바 있다. 정부 지원 2000만원을 받기 위해 가상의 웹사이트까지 만들었지만 그 해 보기 좋게 떨어졌다. ‘미안하다’는 이야기를 전했고, 각국의 친구들은 1년만 더 해보자며 의욕을 보였다. 그리고 1년 더 알차게 준비해서 지원했다. 그런데 또다시 고배를 마셨다. 한국 현대미술을 알리기 위한 2년간의 노력이 정부의 무관심 속에 꽃도 피워보지 못하고 사라진 것이다. 후에 수소문해서 물었다. 왜 꼭 필요한 프로젝트가 번번이 떨어지고 있는지를. 그런데 예상외의 답변이 돌아왔다. 지원자의 나이에 이런 국제적인 네트워크를 만들었을 리 없다는 것이다. 즉 구성원들이 가상의 인물일 것이라는 의심이 한 원인이었다. 각국 친구들을 한 자리에 모아 놓고 촬영한 기념사진을 첨부하지 않은 필자의 잘못일 수도 있다. 떨어진 것보다는 한국에 관심을 가지고 있던 친한파 전문가들과의 약속을 지킬 수 없어 더욱 안타까웠던 에피소드다.

현대미술이 한 국가에 가져다 주는 브랜드 마케팅 효과는 여러 곳에서 목격된다. yBa(young British artists)의 영국, 빌바오 구겐하임의 스페인, 루브르박물관의 프랑스, 798 예술지구의 중국을 아마존에서 검색해 보라. 수많은 관련 자료가 쏟아져 나올 것이다. 때로는 양이 질을 지배한다. 지금 현대미술 관련 연구 논문과 출판 시장이 그렇다. 한국이 가야 할 길은 아직도 멀다. 겸손은 더 이상 미덕이 아니다. 한국은 자신을 알리려는 데 너무나 소극적이었다. 그런 겸손함을 가지고서는 언어와 국경을 초월해서 세상을 지배하지 못한다. 우리가 망설이는 동안 중국과 일본의 행보는 더욱 빨라지고 있다. 언제까지 아시아의 문화적 변방으로 세계인에게 비춰지길 바라는가. 시끄러워도 좋으니 소음을 낼 수 있는 제도적 뒷받침이 기다려진다.

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari