편집부

절제되고 검소한 자연미

서당은 조선시대 공부방이다. 동네 아이들이 모여 ‘하늘 천 따지 …’를 외우던 서당의 분위기를 가장 잘 드러내는 곳이 도산서당이다. 자연과 어우러진 소박함과 단촐한 구도는 공부하는 이들의 마음을 넘치지도 모자라지도 않게 한다. 김지민 목포대 교수가 도산서당의 역사적·건축학적 아름다움을 살펴 봤다.

陶山書堂은 도산서원 내의 아래쪽 동쪽 편에 있는 작은 건물로 규모로 보나 자리로 보나 경내에서 그리 크게 눈에 들어오는 집은 아니다. 하지만 이 집은 退溪 李滉(1501~1570)의 높은 인격과 학문 세계를 엿 볼 수 있는, 그리고 도산서원의 토대가 된 의미 있는 건물이다.

현존하는 수 많은 서원 중 한국서원의 대명사로, 한국서원의 메카로 꼽을 수 있는 서원이 있다면 우리는 주저함 없이 경북 안동시 도산면 토계리에 위치한 陶山書院을 들 것이다. 그러한 까닭은 바로 이 서원의 중심에 퇴계선생이 있기 때문이다. 1973년 안동댐 건설로 인해 이제 강이 호수가 되고 서원으로 오르던 옛길도 사라졌지만 지금도 서원의 깊은 역사는 주변의 아름다운 풍광만큼 변함이 없다.

퇴계가 70세로 생을 마감한 후 그의 제자 및 유림들이 3년상을 치르고 바로 선생의 배움터였던 서당 뒤편에 땅을 고르고 사당과 강당을 지은 것이 바로 도산서원이다. 이때가 선조 7년(1574)이고 바로 다음 해에 賜額을 받았다.

이처럼 빨리 서원이 세워진 예는 없었다. 보통 당시 주향자가 세상을 뜬 후 몇 십년 후에나 가능했던 일을 생각하면 크게 비교가 된다. 예로 남계서원의 경우는 鄭汝昌 사후 48년 후인 1552년에, 옥산서원은 李彦迪 사후 19년이 지난 1572년에, 도동서원은 金宏弼 사후 1백1년이 지난 1605년에 건립됐다. 당시 후학들의 생각에는 퇴계선생의 학풍을 잇는데 한시라도 늦출 일이 아니라는 것을 잘 깨달았던 것 같이 보인다. 한편 선생이 생전에 서원 보급에 적극적이었던 점도 후학들에게 큰 영향을 주었던 것으로 여겨진다.

퇴계는 분명 조선이 낳은 세계적인 대 유학자다. 생활태도 면에서 배운 것을 실천에 옮기는(知行竝進) 자세를 늘 지녔고, 자연을 사랑했으며, 스승으로서의 역할도 대단했다. 서애 유성룡, 한강 정구, 학봉 김성일, 고봉 기대승, 월천 조목도 퇴계 문하의 수제자였으며 이 외 수백 명의 제자들이 그를 따랐다. 여러 면에서 퇴계는 도학적 인격체를 갖춘 조선의 모범 선비상이라 할 수 있다.

16세기 조선의 선비들은 朱子에 대한 숭배열이 최고조에 달했다. 주자가 세운 白鹿洞書院이나 武夷精舍 같은 것이 하나의 모델이 되었다. 즉 사대부들은 살림집과는 별도로 풍광이 좋은 곳에 거처를 마련하여 그 곳에서 풍류를 즐기면서 학문도 하고 벗들과 교제를 하는 작은 집을 지었다. 퇴계 역시 그러한 주자의 학문경영모습을 따른 것 같이 보인다.

퇴계는 도산서당을 짓기 전 가급적 관직에서 멀리하기를 원했고 틈이나면 고향에 내려와 배움터를 마련하였다. 그 대표적인 예가 46세이던 1546년 11월에 완공한 養眞庵이다. 이 해는 을사사화와 함께 부인 안동권씨가 별세한 매우 슬픈 해였다. 양진암은 兎溪라는 시내의 東庵에 건립하였는데 이때 토계를 자신의 호인 퇴계로 고쳤다.

1548년 48세에는(명종 3년) 다시 조정의 부름을 받고 상경하였으나 일부러 외직을 자청하여 단양군수가 되었다가 풍기군수로 전임되고 1550년 2월에 백운동서원에 소수서원이라는 편액을 명종으로부터 받아 최초의 사액서원으로 만들었다. 다시 퇴직하여 향리에 돌아와 50세에는 자운봉 밑에 서실을 경영하였으나 끝내지 못하고 竹洞으로 옮겼으나 협소하고 계류가 없어 다시 계상으로 옮겨 寒栖庵을 지었다. 율곡이 퇴계를 예방한 것도 이 한서암에 있을 때이다. 당시 초야에서 학문과 수양에 전념하고픈 퇴계는 다음과 같은 시 한 구절을 읊었다.

“身退安愚分 몸이 벼슬에서 물러나 분수대로 편안하나 / 學退憂暮境 학문이 퇴보하여 늙었을 때가 걱정이네. / 溪上始定居 비로소 시내 위에 자리할 곳 마련하니 / 臨流日有省 흐르는 물가에 와서 날마다 반성하네.”

이듬해인 1551년에도 한서암 가까운 계곡에 溪上書堂을 짓고 많은 제자들을 가르쳤다. 그러나 그곳은 계곡 가에 있어 너무 고요하고 적막하여 마음을 넓히기에 적당치 않았을 뿐만 아니라 제자들과 강학하기에 공간적으로 너무 좁았다.

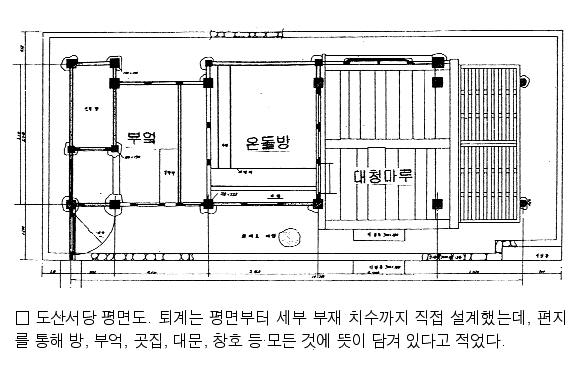

퇴계 나이 57세이던 1557년에 그의 마지막 거처가 된 도산서당 터가 도산 기슭 남쪽에 마련되었다. 그곳은 강과 들이 바라다 보이고 초목이 무성하여 은둔하면서 강학하기에 매우 좋은 곳이었다. 설계는 평면부터 세부 부재 치수까지 직접 퇴계가 하였고 공사는 오래전부터 교류가 있었던 인근 龍壽寺 승려 法蓮과 그의 제자 淨一이 맡았다. 아마 만년의 안식처라는 기대감과 함께 그간의 건축적 경험이 새로운 서당을 짓는데 크게 도움이 되었던 것으로 여겨진다.

퇴계가 이 집을 짓는데 얼마나 많은 건축적 식견을 가지고 있는지는 그가 조정에서 1558년 7월에 李文樑에게 보낸 편지를 보면 잘 알 수 있다. 이문량은 지중추지사를 지낸 당대 명시인으로 노년을 고향인 퇴계집 근처에서 보냈다.

“… 當을 반드시 정남향으로 잡는 것은 禮를 행하는데 편리하도록 함이고, 齋는 반드시 서쪽 정원을 마주하도록 한 것은 아늑한 정취가 있기 때문이고, 그 나머지 방·부엌·곳집·대문·창호 등도 모두 뜻이 있는 것이니 이 구조가 바뀌어서는 안 될 듯싶습니다. 남쪽 변의 세 칸에 들보와 도리의 길이를 여덟 자로 하고 ….”

이 서당은 땅을 구하고 4년여 만인 1560년 11월에 완공되었다. 그리고 다음해인 61세에도 도산서당 서쪽 편에 제자들의 숙소를 마련하였는데 그게 바로 雲精舍이다. 이 집이 퇴계가 지은 마지막 건물이며 건물형태도 ‘工’자형으로 매우 특이하다.

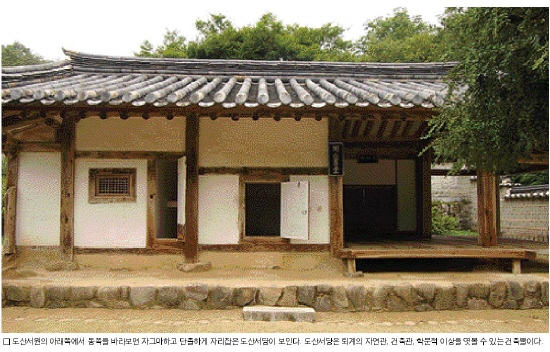

60세 되던 해에 완성한 도산서당은 퇴계가 말년까지 학문처로 삼은 곳으로 퇴계의 자연관, 건축관 그리고 학문적 이상이 모두 응축되어 있는 곳이다. 3칸의 기본구조에 우측으로 익첨 1칸을 덧대는 8평 남짓 정도밖에 안 되는 이 검소한 공간에서 원대한 성리학의 섭리를 밝혀낸 것이다. 3칸 8평 공간이란 일반 백성들이 살았던 민가만도 못한 규모이다.

이 건물을 짓기 전의 퇴계의 관리 경력(풍기군수·성균관 대사성, 홍문관 대제학 등)과 경제력으로 본다면 상당한 규모의 서당건축도 가능했을 것이다. 이러한 면이 바로 퇴계의 큰 가르침이 아닌가 생각한다. 퇴계는 동쪽의 대청 한 칸을 巖棲軒이라 하였고 그가 거처한 중앙의 방 한 칸을 玩樂齋라 하였다.

암서헌이란 “(학문에 대한)자신을 오래도록 가지지 못했다가 이제 바위에 깃들여 조그만 효험이라도 바란다'라는 주희의 雲谷時(自信久未能 巖栖冀微效)에서, 완락재란 역시 주희의 名堂實記(樂而玩之 足以終吾身 而厭不)에 나오는 “좋아서 구경하는 것을 즐기니 족히 여기서 평생토록 지내도 싫지 않겠다”라는 글에서 취해 만든 것이다. 결론적으로 이 서당은 자연에 최소한의 개입만으로 큰 우주를 그려낸 퇴계의 맑고 깨끗한 정신이 서려있는 곳이라 하겠다. 구체적인 서당의 건축적 모습은 다음과 같다.

기단은 자연석을 가공 없이 2벌대로 쌓았다. 초석은 자연석을 사용하였고 그 위에 각주를 세워 납도리와 보를 사괴로 얹혔다. 각주 위로는 반듯하게 곧은 보를 걸고 그 위에 짧은 동자주를 놓은 다음 용마루 도리를 놓았다. 용마루 도리만큼은 장혀 받침이 있는 굴도리를 걸어 주목이 된다. 지붕구조는 본래 맞배지붕이었던 것으로 여겨지나 후에 양측으로 작은 협간을 두면서 이곳에 빗대게 이어놓은 것으로 여겨진다.

퇴계는 도산서당이 완공된 후 1년쯤 후인 61세 겨울에 다음과 같은 시 한절을 읊어 인생의 노년을 자연과 함께하는 즐거움을 나타냈다.

“大舜親陶樂且安 순 임금은 친히 그릇을 구워 즐겁고도 마음이 편안했고 / 淵明躬稼亦歡顔 도연명은 몸소 농사를 지으니 얼굴 역시 기뻐 보였네. / 聖賢心事吾何得 성현의 마음을 내가 어찌 알겠냐만은 / 白首歸來試考槃 백발이 된 나이에 돌아와서 즐거움을 누려볼까 하노라.”

결론적으로 도산서당의 건축적 의미는 절제되고 검소한 자연미에 있다. 작은 부엌 하나, 방 하나, 대청 하나만을 둔 더 이상 줄일 수 없는 최소한의 공간만을 추구하였고, 구조 또한 흔한 익공식 마저도 배제한 채 민도리식을 고집하였다. 위엄 있는 팔작지붕 대신 단출한 맞배지붕으로 상부를 덮었다. 이 작은 3間집에 진정한 조선 선비의 참뜻이 있는 듯하다. 조선조 유교건축의 진면목을 볼 수 있는 곳이 바로 도산서당이 아닌가 한다.

정신적으로도 퇴계로부터 진정한 삶의 방법, 학문적 자세를 배워야 한다. 퇴계는 비석에 글을 써넣는 묘비를 하지 말고 다만 조그마한 돌에 “退陶晩隱眞城李公之墓”라 쓰고 뒷면에는 단지 고향과 世系 등 대강만을 쓰라고 유언을 남기고 70세에 세상을 떠났다. 요즘 호화분묘와 큰 비석을 세우는 자들에게 교훈이 되었으면 한다. / 김지민(목포대·건축사)

필자는 단국대에서 '향교건축의 조영규범에 관한 연구'로 박사학위를 받았다. 저서로 '한국의 유교건축', '전남의 서원·사우(공저)', '전남의 향교(공저)' 등이 있다.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

한국의 미 (25) 중국, 일본의 서당의 비교

중국의 武夷精舍와 일본의 寺子屋

중국은 송나라에 접어들면서 과거 전통유학에 대한 반성의 기회를 갖는 분위기가 고조되어 있었다. 이때 남송의 朱子(1130-1200)에 의하여 신유교가 완성됐는데 그것이 바로 宋學, 일명 朱子學이다. 이 학문은 조선 선비들에게도 유입되어 주자와 함께 그의 학문세계를 흠모하였다.

주자는 福建省에 위치한 명산인 武夷山에 精舍를 짓고 그곳에서 학문을 연구하고 제자들을 가르쳤다. 즉 서당을 세운 것이다. 그의 영향으로 율곡 이이는 해주 석담에 무이산 隱屛峯에서 이름을 빌려 隱屛精舍를 건립했고 우암 송시열은 청주 화양계곡에 은거하며 武夷九曲을 본따 華陽九曲이라 하였다.

무이정사는 무이산 최고의 절경인 천유봉 가는 길에 있다. 1183년에 주자가 지어 그곳에서 10년 동안 말년을 보낸 집이다. 퇴계가 말년의 안식을 위해 지은 도산서당과 비슷하다. 그곳에는 仁智堂, 隱求室, 止宿齎, 觀善齋, 寒棲館, 晩對亭 등의 많은 건물이 있으나 관리가 안 돼 제대로 남아있는 건물이 거의 없다. 도산서당이 도산서원으로 크게 번창된 것과 대조가 된다.

일본에는 우리나라의 書堂과 같은 寺子屋이 있었다. 일반적으로 ‘데라고야’라는 이름으로 불렸는데 에도(江戶)시대에 특히 번성하였다. 일본에서는 17c초부터 승려의 전유물이었던 교사가 학식이 있는 속인들도 선생이 되기 시작했다. 그 대표적인 선생이 게이얀 겐쥬(桂菴玄樹)인데 그는 중국 명나라에 가서 주자학을 배우고 왔다. 차츰 이 시대의 학문은 속인의 학자에 의해 일반화되기 시작했고 무사들뿐만 아니라 서민의 자녀도 교육에 동참할 수 있었다. 寺子屋은 바로 속인교사에 의해 운영된 일종의 사설학원으로서 정부나 지방 관료의 간섭을 받지 않고 자생적으로 번성하였다.

寺子屋은 절에서 아이들(子)을 가르친다는 의미로 붙여진 명칭인데 일본에서 조차 寺小屋으로 잘못 쓰이는 경우도 있다. / 김지민(목포대·건축사)

※ 출처-교수신문 2006.11.27

▼ 도산서원의 아래쪽에서 동쪽을 바라보면 자그마하고 단촐하게 자리잡은 도산서당이 보인다. 도산서당은 퇴계의 자연관, 건축과, 학문적 이상을 엿볼 수 있는 건축물이다.

▼ 도산서당 평면도. 퇴계는 평면부터 세부 부재 치수까지 직접 설계했는데, 편지를 통해 방, 부엌, 곳집, 대문, 창호 등 모든 것에 뜻이 담겨 있다고 적었다.

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari