편집부

“어쩜 이리 크고도 담담한가”…신비로운 水影

※ 이미지는 첨부파일 참조

▲ 경복궁 경회루, 국보224호, 34.4m×28.5m, 조선 태종 12년(1412) 창건, 고종 4년(1867) 재건

경회루는 누각으로 경복궁 내의 근정전과 더불어 빼어난 건축미학을 자랑하고 있다. 사신을 접대하고 나라에 좋은 일이 있으면 연회를 베풀었던 이 곳은 그 용도답게 주변 풍광과 더불어 감상할 때 그 건축미학이 잘 드러난다. 김봉건 문화재연구소장이 경회루 건축의 미학적 요소와 그 역사적 변천까지 함께 짚어보았다.

원래는 침전 서쪽의 작은 누각이었던 경회루는 현재 목조건축 중 단일건물로는 가장 장대한 누각으로 남아 있다. 하부에 비해 지붕의 볼륨이 커 자칫 가분수의 모습을 띨 수도 있었으나, 경회루는 거대한 지붕에도 불구하고 하층의 돌기둥을 높여 상·하층의 기둥이 단일 층의 입면인 것처럼 처리해 전체적으로 아름다운 입면을 자랑하고 있다.

경회루로 들어서는 문을 열면 먼저 원근법 속의 먼 풍경을 향해 도열한 화강암 주열과 마주치게 된다(왼쪽 사진). 주열 상단에는 단청 지붕이 기둥과 바닥의 밝은 톤과 대조를 이루면서 장방형의 꽃밭을 펼쳐놓고 있다. 이 때 관람자의 시각이 기둥을 따라 좁혀졌다가 다시 확장되면서 탁 트이는 쾌감을 느끼게 된다. 멀리서 볼 때의 부드러운 느낌과는 달리 들어서자마자 그 존재의 힘이라는 걸 느끼게 되는 것이다.

이를 보고 일찍이 최순우 선생은 “쩨쩨하지도 비굴하지도 않으며 답답하지도 호들갑스럽지도 않은 크고도 담담한 아름다움과 멋의 본보기를 이 화강석의 주열에서 역력하게 볼 수 있다”라고 했다. 대규모 한옥건물에서도 “잔재주를 부릴 줄 모르는 한국인의 성정과 솜씨가 너무나 잘 나타나 있어” 바로 이런 것이 조선의 실질미와 단순미라는 생각이 든다는 것이다. 조선조의 여타 누정들이 규모가 작고 디자인 처리도 그다지 뛰어나지 못했던 반면, 경회루는 현대건축의 관점에서 봐도 상당히 뛰어난 미적 감각을 지녔다.

연못 안 동쪽에 치우쳐 있는 네모난 섬 위에 지어진 경회루는 1·2층으로 나뉜다. 1층은 민흘림(기둥머리 지름이 뿌리 지름보다 작게 마름된 것)을 한 높은 사각 돌기둥이 외부 둘레에, 원형의 돌기둥이 내부에 배열돼 있고, 2층은 나무기둥으로 지어졌다. 정면 7칸, 측면 5칸 규모로 1층 바닥은 전돌로, 2층 바닥은 장판자를 깔았으며, 동쪽과 서쪽에 오르내리는 계단이 있다.

1·2층 바닥은 바깥보다 안쪽을 조금씩 높였고, 2층의 중앙부분 바닥은 더 돌출돼 外陣-內陣-內內陳을 형성하고 있다. 마루바닥에 높이 차이를 두어 위계를 구분하는 것은 의성 김씨 종택의 마루 등에서도 살펴 볼 수 있는 수법으로 유교적 신분질서를 반영하고 있다. 영역의 구분은 단순한 위계 차이만을 반영했다기보다는 단일 영역으로 처리할 경우 지나치게 넓고 밋밋하게 될 우려가 있으므로, 이를 적절히 분절하여 공간을 더욱 생동감 있게 만들었음을 간과해서는 안 될 것이다. ‘진주 촉석루’와 같은 다른 누각이 단일 레벨의 마루를 만든 것과는 확실히 대조적이다. 이와 더불어 영역의 경계에는 벽체를 두었다. 그러나 토벽과 같이 견고한 것이 아니고 하부의 분합문을 열면 전체가 개방되고 통하도록, 즉 자연을 실내에 끌어들이는 데 지장이 없게 하고 상부에만 고창을 두어 영역을 상징적으로 구분했다. 누정 건물의 개방성을 살리면서도 동시에 적절한 영역을 구분하는 두 가지 효과를 동시에 거둔 것이다. 2층 둘레로 계자난간을 설치했고, 기둥과 창방 아래 부분에는 화려한 당초문이 새겨진 낙양각을 달았다.

2층의 架構 형식은 11량 구조로 복잡하지만, 치밀하고 합리적으로 결구돼있다(왼쪽 사진). 공포는 출목이 없는 二翼工이고, 기둥 사이에는 화반을 얹어 하중을 균등하게 분포시켰다. 팔작지붕이며 처마는 겹으로 돼 내부 공간에 비해 매우 거대하다. 팔작지붕의 내림마루·추녀마루·용마루는 모두 회반죽을 바른 양성을 했는데, 용마루 양끝에는 취두를, 내림마루와 추녀마루가 만나는 곳에는 용두를, 추녀마루 위에는 용두와 잡상을 배치시켰다. 사래 끝에는 토수를 설치했으며, 지붕 합각면에는 풍판과 쫄대를 사용해 판벽을 구성했다.

누각의 본래 목적은 좋은 경치를 바라보며 완상하는 데 있다. 그런 점에서 경회루는 궁궐 내에서도 절묘한 위치에 자리하고 있다. 후면에는 준수한 북악의 준봉이, 오른쪽에는 힘찬 인왕산이 우뚝 버티고 있으며 전면에는 멀리 남산과 관악산이 보인다. 왼쪽에는 경복궁 내 전각들의 합각면과 지붕선이 겹겹이 펼쳐지고 있다. 특히 2층의 기둥과 창방이 만들어내는 틀 속에서 경치를 바라보면 낙양각의 문양은 액자프레임과 같이 되어 경관을 더욱 극적으로 돋보이게 한다. 마치 병산서원 만대루에서 건너편 병산의 경관을 보는 것과 동일한 수법을 연출하고 있는 셈이다.

연회용으로 사용했던 경회루를 아름답게 하는 요소로 주변 경관을 빼놓을 수 없다. 산이나 계곡 같이 원래 경관이 아름다운 자연 속에 누각을 짓는다면 적절한 위치만 선택하는 것으로도 문제가 해결되겠지만, 궁궐과 같이 제한된 지역에는 적극적으로 인공적인 요소를 도입할 수밖에 없다. 이러한 기법에 자주 동원된 것이 연못이었다. 물은 건축을 부드럽고 아름답게 해주는 재료로서 고대 동양에서는 종종 궁궐에 연못을 만들고 누각을 지었다. 실제로 경회루가 연못에 비치는 광경은 신비함 그 자체인데, 만약 대지에 덩그러니 건물만 서 있었다면 그 밋밋함을 어떻게 아름답다 할 수 있을까. 물을 도입하면서 섬 내부에는 두 개의 인공섬을 조성하고 소나무를 심었다. 여기서 또한 당대인들의 이상향에 대한 동경을 엿볼 수 있으며 이는 도교의 신선사상과 관련됨을 알 수 있다.

인공으로 만든 거대한 연못은 토목공학적 관점에서도 살펴볼 필요가 있다. 여기엔 두 가지 지혜가 발휘되었는데, 먼저 물이 정체되면서 생기는 문제를 해결하기 위한 자연적인 환수시스템이다. 즉 경회루 바닥에는 세 갈래의 물길이 조성되어 있으며 서남쪽에 가장 깊게 구배를 주었다. 따라서 연못 속의 물이 한곳에 정체되지 않고 자연적으로 한쪽으로 흐르게 하여 물이 썩는 것을 방지했다. 또한 거대한 경회루를 지탱하고 있는 지반이 물 속에서도 오늘날까지 전혀 흐트러지지 않고 견고하게 버티고 있는 것으로 보아 당시 토목기술의 우수성을 엿볼 수 있다.

임금은 이러한 경회루에 세 벌로 조성된 돌다리를 통해 건너갈 수 있었다. 다리의 돌난간과 네 귀는 짐승 모양의 조각으로 장식되었고, 섬을 이루는 돌 기단 둘레에도 돌난간이 둘러있으며, 모퉁이마다 돌로 조각한 12지상으로 장식되어 있다. 돌난간은 荷葉童子와 팔각의 돌란대로 구성되었다. 기단의 서쪽으로는 계단을 두어 연못에서 배를 탈 수 있도록 하였다.

경회루가 처음 지어질 때부터 지금의 위용을 갖췄던 것은 아니다. 원래 작은 누각에 불과했던 경회루의 주변은 습지로 땅이 견고하지 못했다. 그래서 이것이 기울게 되자, 조선 태종 12년(1412)에 크게 확장하여 다시 지었다. 성종 대에는 하층 석조기둥에 꽃과 용을 화려하게 조각해 유구국의 사신이 조선의 3대 장관으로 꼽을 정도였으나 현재에는 그 모습이 남아있지 않다. 이후 경회루는 임진왜란으로 전소됐으나 고종 때 유가의 세계관을 반영해 재건됐으며, 그 내용은 당시 대신인 정학순이 주역의 원리에 맞추어 설명한 ‘경회루전도’에 나타나 있다.

그에 따르면, 경회루 평면은 3중으로 구분돼있는데 제일 안쪽은 3칸으로 이는 天·地·人 삼재를 뜻하며 기둥 8개는 8괘를 의미한다고 한다. 내진은 12칸으로 이는 1년 열두 달을, 기둥 16개는 각각에 달린 4짝의 문과 더불어 64괘를 나타낸다. 외진 기둥 24개는 24방위 및 24절기를 의미한다. 당대인들의 관점에서는 경복궁 내 중요한 건물인 경회루가 조선왕조의 새로운 이데올로기인 유교적 철리를 가득 담고 있는 상징이기를 염원했을 것으로 여겨진다.

한편 ‘경회루전도’를 보면 “경회루는 본래 불을 제압하기 위하여 만들었다”고 설명하면서 화마를 방지하기 위하여 구리로 만든 용 2마리를 경회루 전면 연못에 넣었다고 기록하고 있는데 실제로 1997년 11월 연못 준설과정에서 용 한 마리가 발견되었다.

동양계 목조건축은 나무를 중요 재료로 사용하고 있어 원천적으로 화재에 취약한 속성을 지니고 있어 방재는 초미의 관심사였다. 하물며 하늘로부터 천명을 받아 나라를 다스리는 임금이 머무는 궁궐 건축물은 더하였을 것이다. 경복궁 전면의 관악산이 불이 타는 형상을 하고 있어 경복궁이 화재에 취약할 수밖에 없다는 풍수지리설은 화재방지를 더욱 강조할 수 밖에 없도록 했을 것이다.

/ 김봉건(국립문화재연구소장)

필자는 서울대에서 ‘전통 중층목조건축에 관한 연구’로 박사학위를 받았다. 저서로 ‘한국의 고건축’, ‘마곡사’ 등이 있다.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

한국의 미 (22) 中·日 누각과의 비교

中, 인위적이고 다소 폐쇄적…日, 깔끔하고 경쾌함

청나라 황제의 여름 별장용 행궁인 승덕 피서산장 안에는 물가에 위치한 ‘연우루’가 있는데 중국의 대표적인 누각건물이라 할 수 있다. 강희42년(1703)에 시작해 건륭 55년(1790)에 완공된 행궁은 5백64만평에 달하며 이 안은 궁전, 호수, 평원, 화산으로 이뤄져 있는데, 누각 건물은 호수 위로 돌출되어 아름다움을 자랑하고 있다. 연우루는 인공대지를 조성한 위에 세워졌고 돌난간을 두른 점이 경회루와 비슷하다. 하지만 그 근처에는 석가산이 조경요소로 구성되어 인위적인 경관을 구사하는 중국풍의 수법이 보여 자연주의적 조경수법을 사용하는 경회루와 대비된다.

건물은 2층으로 상·하층 모두 정면 5칸 측면 2칸으로 4면에 회랑을 두르고 있다. 하층을 돌기둥으로 구성한 경회루와 달리 여기서는 하층도 건물로 활용하고 있는 점에 차이가 있다.

연회를 베푸는 장소로서의 ‘개방성’이란 측면에서도 차이가 난다. 경회루가 4방을 완전히 개방한 평면이라면 연우루는 창호 등으로 마감한 내부의 벽체를 회랑이라는 매개공간을 통해 자연과 통하도록 한 점에서 개방성이 감소된다. 이러한 방식은 중국의 누각 등에서 흔히 볼 수 있는 전형적인 모습이다. 2층에는 풍혈과 간략한 난간을 설치했으나 경회루에 비해서는 간략하다. 지붕은 용마루가 없는 소위 무량각 방식을 채택하여 독특한 외관을 보여준다. 지붕은 팔작이나 경회루에 비해 측면지붕이 매우 적어 화려한 감이 훨씬 덜하다.

일본 계리궁은 智仁親王이 1620년부터 5년간에 걸쳐 건립한 별장으로 교토시 계천가에 위치해 있다. 연못가에는 古書院, 中書院, 新御殿 등이 연결돼 있다. 이 건물들은 경회루, 인위루와는 달리 단층의 주택건물로 두 건물과 성격상 다소 차이가 있으나 경관이 좋은 곳에 위치한 점, 물과 건물과의 관계를 살필 수 있는 점에서는 유사하다.

계리궁의 건물들은 연못에서 조금 떨어진 곳에 자리하고 인공의 대지를 구성했다. 적극적으로 물가에 다가선 경회루, 연우루와는 입지면에서 차이가 있다. 건물은 굵은 직경의 부재들을 활용해 축조한 경회루나 연우루와 달리 직경이 매우 작은 부재를 사용하여 깔끔하게 축조한 전형적인 일본풍 건축미학을 보여 준다. 지붕도 기와와 같은 질박한 재료가 아닌 茅葺을 이용하여 경쾌한 모습이다.

건물 바닥은 마루높이가 바닥에서 부터 2미터 정도 올라와 있고 벽체는 흰색의 종이로 마감돼 정원의 넓은 잔디의 초록색과 대조되어 아름답다. 창문을 열면 연못이 잘 보이도록 조망을 고려했다. 내부 바닥은 일본 전통의 다다미를 깔았으며 수묵화 등으로 실내를 정교하게 장식했다. 건물과 건물은 좁은 복도를 통해 연결되는 일본건축의 전형적인 모습이다.

건물과 건물 사이에는 여러 가지 특이한 형태의 디딤돌을 놓아 아름답게 꾸몄다. 연못 주변에는 다실과 정교한 형태의 다리를 놓아 독특한 경관을 구성했다. 이러한 요소들도 서원조 건물과 같이 지극히 절제된 모습의 깔끔한 디자인 요소로 통합되어 전체적으로 자연과 건축이 하나로 잘 어우러진 외관을 연출하고 있다 / 김봉건

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

한국의 미 (22) 전문가 조사:한국의 최고의 궁궐건축

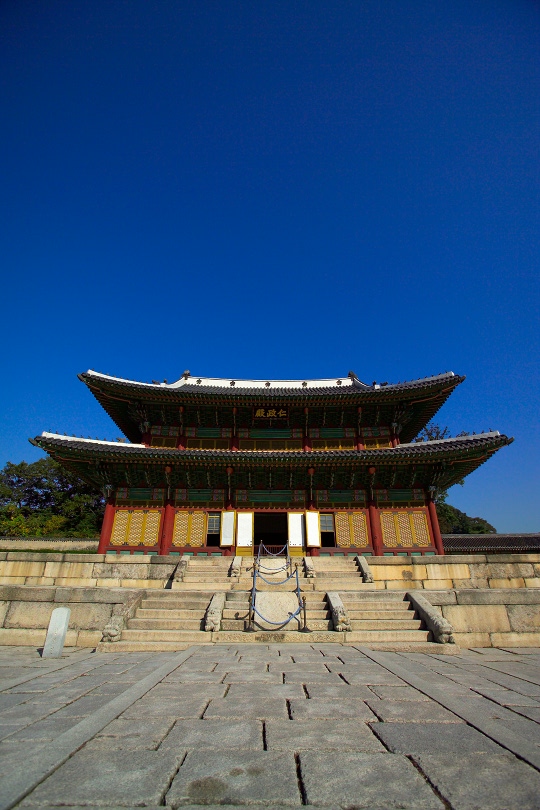

인정전, “원형보존 잘 된 신식형 건축”

※ 이미지는 첨부파일 참조

▲ 창덕궁 인정전, 국보 225호, 태종 5년(1405) 창건, 순조 4년(1804) 재건립.

한국의 궁궐건축 가운데 전문가들은 경복궁의 근정전과 경회루가 최고의 미학적 성취를 거둔 작품으로 꼽았으며, 뒤이어 창덕궁의 인정전을 으뜸으로 추천했다. “경복궁과는 달리 건물배치가 자유롭다”, “원형이 잘 보존된 세계문화유산”이라는 평가다.

인정전은 왕이 외국사신을 접견하고 신하들로부터 조하를 받는 등 공식 국가행사를 치르던 곳이다. 먼저 외부를 보면, 지붕 처마를 받치기 위해 장식한 공포가 기둥 위뿐만 아니라 기둥 사이에도 있는 다포 양식으로, 밖으로 뻗친 부재 끝이 날카롭게 표현돼 조선 후기의 특징을 보여준다. 지붕 꼭대기엔 오얏꽃무늬로 장식했는데, 이는 한말 대한제국 황실을 상징하던 무늬다. 건물 좌우에는 행각이 있고, 마당엔 신하들의 지위를 표시하는 품계석이 있다.

내부를 보면 정면 5칸, 측면 4칸의 중층 팔작지붕 건물로 가운데인 御間에만 네쪽 문을 달고 나머지 칸에는 높게 머름 들이고 창을 달아 여닫게 했다. 내부 천장 가운데는 한 단을 높여 구름 사이로 봉황 두 마리를 채색해 넣었다. 뒷면의 높은 기둥 사이에 임금이 앉는 의자가 마련돼 있고 그 뒤에는 일월오악도 병풍이 있다. 전내에 여러 의장기구가 설치됐더라면 어좌의 장중함이 돋보였을 텐데, 현재는 신식 전등이 그 역할을 하고 있다. 단청은 모로단청(평방, 창방, 도리, 대들보의 머리초만 그리고 중간에는 긋기만 해 가칠한 상태로 두는 것) 계열로 무늬나 색조가 차분하다. 실내에 전등을 달고 휘장을 친 개화의 물결은 머름대 위에 꽃살무늬, 창 안쪽에 유리창 다는 것을 도입케 했다. 왕의 법전에 유리창을 시설한 첫 예다. 중앙에 어좌로 오르는 층계가 있고, 좌우 난간에 法樹를 장식했는데 조각의 형상은 蚩尤 장수의 모습으로 선명히 남아 있다.

인정전은 1405년(태종 5) 창덕궁 창건때 지어진 건물로, 임진왜란 때 소실됐다가 광해군 즉위년인 1608년 복구됐고, 1803년(순조 3) 화재로 다시 소실됐다가 이듬해 중건돼 현재에 이른다. / 이은혜 기자 thirteen@kyosu.net

경복궁 근정전 ★★★★★★★ ㅣ 경복궁 경회루 ★★★★★★★ ㅣ 창덕궁 인정전 ★★★★★

추천해주신 분들: 김동현 한국전통문화학교, 김봉건 국립문화재연구소, 김봉렬 한예종, 김지민 목포대, 이강근 경주대, 장경호 기전문화재연구소, 정영호 단국대 박물관, 주남철 고려대, 천득염 전남대 이상 총 9명. 가나다순.

※ 출처-교수신문 2006.11.06

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari